2016年12月30日

年末のご挨拶

本年も「多摩TAMA小平」をお読みいただきありがとうございました。

わたくしの不手際で、ご迷惑をおかけしたこともあり、改めてお詫び申しあげます。

そして、このブログにアクセスいただき、また、お役に立ててくださっている皆さまに、御礼申しあげます。

なお、喪中につき、年始のご挨拶は控えさせていただきます。

本年のご愛読に感謝申しあげますとともに、皆様にはよいお年をお迎えくださいますよう心よりお祈り申しあげます。

(現在、ネット環境ゼロで帰省中のため、初ネットカフェからの投稿。写真は、2015年の職業能力開発総合大学校のウィンターイルミネーションのものです)

わたくしの不手際で、ご迷惑をおかけしたこともあり、改めてお詫び申しあげます。

そして、このブログにアクセスいただき、また、お役に立ててくださっている皆さまに、御礼申しあげます。

なお、喪中につき、年始のご挨拶は控えさせていただきます。

本年のご愛読に感謝申しあげますとともに、皆様にはよいお年をお迎えくださいますよう心よりお祈り申しあげます。

(現在、ネット環境ゼロで帰省中のため、初ネットカフェからの投稿。写真は、2015年の職業能力開発総合大学校のウィンターイルミネーションのものです)

タグ :小平市職業能力開発総合大学校

2016年08月19日

緑のカーテンing その2 カーテンを食べる

7月25日にご紹介した緑のカーテンはすくすくと成長中。

ゴーヤも、あちらに一つ、こちらに一つと実りはじめたので、これは食べねば。

あいにく、我が家でゴーヤを食するのは自分一人。

だったら、好き勝手に存分に料理を試せる。

今回、緑のカーテンにゴーヤを入れた時からやってみたかったことが2つ。

1.極若ゴーヤを食べる。

2.完熟ゴーヤを食べる。

まず極若ゴーヤはその若さゆえに苦みが少ないのではないかと思い、身の丈3cmほどのを生で食べてみた。

で、「栴檀は双葉より芳し」ではないが「ゴーヤはちびっこでも苦し」。

写真手前の2つがオープンサンドのゴーヤ載せ。

奥の2つは、トマトときゅうり。一緒に写真撮るとわかりにくいな。

バターを塗ったパンに、ゴーヤだけとゴーヤ+トマト。

ゴーヤだけだと、さすがに苦い。

プラストマトにすると、苦みがアクセントになって、かなりいい感じ。

写真にはないが、チーズをトッピングしてみたら、とてもいい感じになった。

ハムやサラミなどと合わせてもいいかもしれない。

パンは以前にご紹介した学園西町のブーランジェリー ア プッチ ヴーさまのくるみ食パン。

ご紹介記事はこちら。

そして、2番目の完熟ゴーヤを食べるは、結論から申しますと、今現在では失敗。

完熟ゴーヤではないのだが、完熟ゴーヤの種を、ずいぶん昔、新宿にあった奄美大島料理のお店でいただいたことがある。

完熟すると、種の周りのわたがえんじ色になるので、それを食べて、種は出すという、あけびのような食べ方。

これが、甘くてジューシーでトロピカルフルーツのようなおいしさ。

よしっ!ここはひとつ、完熟させねば!と実を一つ、ほったらかしにしていた。

色も明るいオレンジ色になり「そろそろかなー、そろそろかなー」と心待ちにしていたら・・・・・

腐ってしまった(涙)。

種だけは取りおいているので、来年はこの種から苗を育ててみようかな。

なお、下の一皿は、別のゴーヤで作った茄子入りゴーヤチャンプルー。

味付けには味噌を使う。

これは、前出の奄美大島料理のお店で教えていただいた。

奄美大島風のチャンプルーの特徴だとか。

なお、自分で作るときは、種やわたも実ごと輪切りにしてチャンプルーにしている。

種やわたも栄養が豊富らしいので。

そして何よりも、実を縦半分に切り、スプーンで種をかき出して、水でさらして、水分をふきとってって、栄養が逃げていきそうなうえに、め・ん・ど・う。

実ごと炒めると、種のカリカリの触感が、また楽しい。

今年の残暑は、とにかくやる気がありすぎる気がする。

夏バテに効果があると言われるゴーヤ。

さて、お次はどの実をおいしくいただこうかな?

ゴーヤも、あちらに一つ、こちらに一つと実りはじめたので、これは食べねば。

あいにく、我が家でゴーヤを食するのは自分一人。

だったら、好き勝手に存分に料理を試せる。

今回、緑のカーテンにゴーヤを入れた時からやってみたかったことが2つ。

1.極若ゴーヤを食べる。

2.完熟ゴーヤを食べる。

まず極若ゴーヤはその若さゆえに苦みが少ないのではないかと思い、身の丈3cmほどのを生で食べてみた。

で、「栴檀は双葉より芳し」ではないが「ゴーヤはちびっこでも苦し」。

写真手前の2つがオープンサンドのゴーヤ載せ。

奥の2つは、トマトときゅうり。一緒に写真撮るとわかりにくいな。

バターを塗ったパンに、ゴーヤだけとゴーヤ+トマト。

ゴーヤだけだと、さすがに苦い。

プラストマトにすると、苦みがアクセントになって、かなりいい感じ。

写真にはないが、チーズをトッピングしてみたら、とてもいい感じになった。

ハムやサラミなどと合わせてもいいかもしれない。

パンは以前にご紹介した学園西町のブーランジェリー ア プッチ ヴーさまのくるみ食パン。

ご紹介記事はこちら。

そして、2番目の完熟ゴーヤを食べるは、結論から申しますと、今現在では失敗。

完熟ゴーヤではないのだが、完熟ゴーヤの種を、ずいぶん昔、新宿にあった奄美大島料理のお店でいただいたことがある。

完熟すると、種の周りのわたがえんじ色になるので、それを食べて、種は出すという、あけびのような食べ方。

これが、甘くてジューシーでトロピカルフルーツのようなおいしさ。

よしっ!ここはひとつ、完熟させねば!と実を一つ、ほったらかしにしていた。

色も明るいオレンジ色になり「そろそろかなー、そろそろかなー」と心待ちにしていたら・・・・・

腐ってしまった(涙)。

種だけは取りおいているので、来年はこの種から苗を育ててみようかな。

なお、下の一皿は、別のゴーヤで作った茄子入りゴーヤチャンプルー。

味付けには味噌を使う。

これは、前出の奄美大島料理のお店で教えていただいた。

奄美大島風のチャンプルーの特徴だとか。

なお、自分で作るときは、種やわたも実ごと輪切りにしてチャンプルーにしている。

種やわたも栄養が豊富らしいので。

そして何よりも、実を縦半分に切り、スプーンで種をかき出して、水でさらして、水分をふきとってって、栄養が逃げていきそうなうえに、め・ん・ど・う。

実ごと炒めると、種のカリカリの触感が、また楽しい。

今年の残暑は、とにかくやる気がありすぎる気がする。

夏バテに効果があると言われるゴーヤ。

さて、お次はどの実をおいしくいただこうかな?

2016年07月25日

緑のカーテンing

「今年の夏も暑くなりそうだ」という長期予報を受けて「今年こそ!」とついに栽培に踏み切ったのが、緑のカーテン。

夕方に日差しが入る台所。

冬場は嬉しいのだが、夏場はクラクラ。

引っ越してきて以来、あれこれ対策を考えたが、構造上、屋内にカーテンを取り付けたり、ガラスにフィルムを貼ったりは困難。

かといって、屋外は、お隣りとの間が狭いため、よしずなどの日よけを設置するのは難しく、台風などで飛ばされたりしたら、ご近所迷惑はなはだしい。

そこで緑のカーテンだが、「狭いもんなー。大丈夫かなー?」と考え続けてはや数年(自分、実行力なさすぎ!)。

今年になって「プランターを置けるスペースがあれば大丈夫なんじゃないか?」

と、あれこれあれこれ悩みつつも、とにかく家にあった発泡スチロールの箱をプランター代わりに育ててみることにした。

ここにたどり着くまでに、悩み倒したものだから、苗を買いに行った時は、欲しかった苗は完売状態で、ゴーヤと朝顔でチャレンジ。

緑のカーテン用ネットに這わせるのが理想だが、何せ場所が狭いので、設置するための作業スペースが無さそう。

加えて、大々的に装備を整えたにもかかわらず「全部枯れました」では、心折れそう(自分、メンタル弱すぎ!)。

なので、ネットの代わりに、園芸用のヘンプ紐を購入し、窓枠や縦面窓格子とプランターとの間に紐を張り渡した。

植えたのが5月下旬で、今現在、ゴーヤは、ばおばおと延びまくり中。

一方、朝顔は、うら若き苗の時代に虫に喰われ、一時はその存亡も危ぶまれたが、危機を乗り越え、ゴーヤに押され気味ではあるが成長中。

まだ「緑のカーテンの蒸散作用による涼しさ」を感じるまではいかないが、台所のガラス越しに揺れるゴーヤの葉は、目にも涼しげだし、、現段階でもそれなりに西日を遮ってくれる。

現在進行形の緑のカーテン、今後のさらなる成長を期待しちゃうよー。

夕方に日差しが入る台所。

冬場は嬉しいのだが、夏場はクラクラ。

引っ越してきて以来、あれこれ対策を考えたが、構造上、屋内にカーテンを取り付けたり、ガラスにフィルムを貼ったりは困難。

かといって、屋外は、お隣りとの間が狭いため、よしずなどの日よけを設置するのは難しく、台風などで飛ばされたりしたら、ご近所迷惑はなはだしい。

そこで緑のカーテンだが、「狭いもんなー。大丈夫かなー?」と考え続けてはや数年(自分、実行力なさすぎ!)。

今年になって「プランターを置けるスペースがあれば大丈夫なんじゃないか?」

と、あれこれあれこれ悩みつつも、とにかく家にあった発泡スチロールの箱をプランター代わりに育ててみることにした。

ここにたどり着くまでに、悩み倒したものだから、苗を買いに行った時は、欲しかった苗は完売状態で、ゴーヤと朝顔でチャレンジ。

緑のカーテン用ネットに這わせるのが理想だが、何せ場所が狭いので、設置するための作業スペースが無さそう。

加えて、大々的に装備を整えたにもかかわらず「全部枯れました」では、心折れそう(自分、メンタル弱すぎ!)。

なので、ネットの代わりに、園芸用のヘンプ紐を購入し、窓枠や縦面窓格子とプランターとの間に紐を張り渡した。

植えたのが5月下旬で、今現在、ゴーヤは、ばおばおと延びまくり中。

一方、朝顔は、うら若き苗の時代に虫に喰われ、一時はその存亡も危ぶまれたが、危機を乗り越え、ゴーヤに押され気味ではあるが成長中。

まだ「緑のカーテンの蒸散作用による涼しさ」を感じるまではいかないが、台所のガラス越しに揺れるゴーヤの葉は、目にも涼しげだし、、現段階でもそれなりに西日を遮ってくれる。

現在進行形の緑のカーテン、今後のさらなる成長を期待しちゃうよー。

2016年06月21日

そうだ、投票に行こう! 7月10日第24回参議院選挙投票日

2016年7月10日(日)は、参議院選挙。

日本の選挙制度の歴史を簡単ながらひも解いてみると、

1889年(明治22年)に、満25歳以上の男性で一定額以上の国税を納めている者に選挙権が与えられた。

その後、1925年(大正14年)に納税条件がなくなり満25歳以上に選挙権が与えられたが、これも男性のみ。

1945年(昭和20年)になり、8月15日の太平洋戦争終戦を経て、12月にGHQの監督で衆議院議員選挙法が改正され満20歳以上の男女に選挙権が与えられ、やっと完全普通選挙。

さて、話が変わるが、今年の始め、ネルソン・マンデラ氏の自伝『自由への長い道』を読んだ。

南アフリカ共和国でのアパルトヘイト(人種隔離政策)撤廃運動を指導し、このため、27年間の長きにわたる投獄生活を送る。

釈放後に行った大きな仕事の一つが、人種規制のない初めての普通選挙で、これが1994年。日本だと平成6年。こんな最近まで普通選挙が行われていなかった国もあったのだ。

努力と啓蒙活動と多くの犠牲の上に成り立った南アの普通選挙に比べると、日本の普通選挙は「ララ物資と一緒にもらっちゃった」的な棚からボタ餅感。(もちろん、太平洋戦争での多くの犠牲者を忘れてはいけないのではあるが)。

しかし、タナボタで手に入ったからとぞんざいに扱っていると「要らないんだね」とあっさり失われてしまう時がこないとも限らない。

そして、失われる時はあっさりでも「やっぱり必要でした」言って、簡単に返却してもらえるほど甘くはないだろう。

となったら、もち米を水に浸し、炊きあげ、小豆を煮て、砂糖を入れてつぶしてと・・・あ、これはボタ餅の作り方だった。

閑話休題、

「投票したい人がいない」という声も良く耳にする。そうだよねー、それは良くわかる。

でも、100%自分の考えと一致する人なんていないわけだし、だったら、少しでも重なる部分がある人や「これだけは、反対!」と思う政策に同じように反対している政党に「ええい、投票してしまえー」というのも乱暴なようだが、一つの方法。

選挙権を手に入れるための艱難辛苦をネルソン・マンデラ氏の苦難と重ねあわせて想像すると・・・「自分には無理そう!」。

だから、今在る選挙権を大切にしたいし、行使したい。

だから、そうだ、投票に行こう!

日本の選挙制度の歴史を簡単ながらひも解いてみると、

1889年(明治22年)に、満25歳以上の男性で一定額以上の国税を納めている者に選挙権が与えられた。

その後、1925年(大正14年)に納税条件がなくなり満25歳以上に選挙権が与えられたが、これも男性のみ。

1945年(昭和20年)になり、8月15日の太平洋戦争終戦を経て、12月にGHQの監督で衆議院議員選挙法が改正され満20歳以上の男女に選挙権が与えられ、やっと完全普通選挙。

さて、話が変わるが、今年の始め、ネルソン・マンデラ氏の自伝『自由への長い道』を読んだ。

南アフリカ共和国でのアパルトヘイト(人種隔離政策)撤廃運動を指導し、このため、27年間の長きにわたる投獄生活を送る。

釈放後に行った大きな仕事の一つが、人種規制のない初めての普通選挙で、これが1994年。日本だと平成6年。こんな最近まで普通選挙が行われていなかった国もあったのだ。

努力と啓蒙活動と多くの犠牲の上に成り立った南アの普通選挙に比べると、日本の普通選挙は「ララ物資と一緒にもらっちゃった」的な棚からボタ餅感。(もちろん、太平洋戦争での多くの犠牲者を忘れてはいけないのではあるが)。

しかし、タナボタで手に入ったからとぞんざいに扱っていると「要らないんだね」とあっさり失われてしまう時がこないとも限らない。

そして、失われる時はあっさりでも「やっぱり必要でした」言って、簡単に返却してもらえるほど甘くはないだろう。

となったら、もち米を水に浸し、炊きあげ、小豆を煮て、砂糖を入れてつぶしてと・・・あ、これはボタ餅の作り方だった。

閑話休題、

「投票したい人がいない」という声も良く耳にする。そうだよねー、それは良くわかる。

でも、100%自分の考えと一致する人なんていないわけだし、だったら、少しでも重なる部分がある人や「これだけは、反対!」と思う政策に同じように反対している政党に「ええい、投票してしまえー」というのも乱暴なようだが、一つの方法。

選挙権を手に入れるための艱難辛苦をネルソン・マンデラ氏の苦難と重ねあわせて想像すると・・・「自分には無理そう!」。

だから、今在る選挙権を大切にしたいし、行使したい。

だから、そうだ、投票に行こう!

2016年01月31日

寒いこの時季 味噌作り

今年は、寒の入りとともに味噌を仕込んだ。

手前味噌ももう3年目。

発酵食品がマイブームなことは以前にもお伝えした。

「我が家はこうじちゅう-発酵する日常-」はこちら。

ここで「味噌は来年2倍量作る!」と決意表明しており、今年は倍量に挑戦。

その作り方を記事にするが、分量は通常量(今回作った半分)を記載。

まず材料。

大豆 400g

水 適宜

乾燥麹 400g

塩 200g

35度焼酎 適宜

道具は、

ジッパー付ビニール袋大 2枚を2重にして使う

家で一番大きなざる

家で一番大きなボール

家で一番大きな鍋(圧力鍋でも可)

ポテトライサー(あれば)

大豆は、北海道産。これそ有機栽培だのなんだのにすればもっと美味しくなるかもしれないが「万が一」を考えるとそこまで冒険はねぇ。国産が自分なりのレベル維持の限界。

水は、大豆をもどるすのにたっぷりと、大豆をゆでるのにもたっぷり。これも良い水を使えば味もランクアップするかもしれないが、我が家では東京水道水の汲み置き。

麹は、スーパーなどで手に入りやすい乾燥麹。

塩は粗塩!精製塩で作ったことがないから、比べることはできないが、塩自体の味が違うので、ここは粗塩で。

では、作り方。

1.大豆を一晩水に浸す。

大豆は思いのほかふくらむので、たーーーっぷりの水で。

下の方の豆は十分水を吸ったけど、上の方はまだ硬いなんてことのないように。

2.大豆をゆでる。

ざるにあけた大豆を大きな鍋に入れ、かぶるくらいの水をたっぷり注ぎ、強火にかける。煮立ったらふつふつ煮える程度の中火にし、アクを 取りながら4時間ほど、豆が指ではさんで簡単につぶれるほどの柔らからさまで煮る。ゆで汁から豆が頭を出しそうになったら、そのつど水を足す。

と、ここまでは料理本の受け売り。自分は、圧力鍋で弱火からゆっくりと圧をかけ、2時間程度で豆ゆで完了。

ただ、今年は倍量作ったため、さしもの6リットル圧力鍋も吹きこぼれてしまい、えらいことになってしまった。1時間40分で圧力炊きを諦め、豆を確認したら、充分柔らかかったので、これでよしとする。

3.ゆで上がった大豆をざるで煮汁と豆に分ける。どちらも使うよ。

4.大豆は、最大の鍋かボールに入れ、ポテトライサーでつぶす。つぶす。豆の形が残らないようつぶす。ひたすらつぶす。完膚なきまでにつぶす。

ポテトライサーがない場合は、すりこぎでつぶす。フードプロセッサー利用もありかもしれない。

5.これまた大き目のボールに麹をほぐしていれ、3のゆで汁を2カップと混ぜて麹をぱらぱらにほぐす。この時は、焼酎で洗い清めた手でほぐす。乾燥麹は袋を開ける前に、しっかりもみもみしてほぐしておくと胞子が飛び散らなくて扱いやすい。

6.ほぐした麹に塩をいれ、これまた焼酎手でまんべんなく混ぜる。

7.つぶしておいた大豆に、塩と麹を混ぜたもを入れ、こねこねこねこね。

硬すぎてこねにくい場合は、大豆のゆで汁で調整。

ポテトライサー粉砕をかいくぐって形が残っている大豆を発見したら、ここでつぶしておく。

8.そして袋づめ。

重要ポイントは「空気を入れない」。

まず、端っこ角には空気を抜き小さめに丸めたのを詰め、端から空気が入らないようにきちんときちんと詰めていく。

詰め終わったら、袋の口付近に塩を振り、ジッパー部分を焼酎で拭き清める。

9.ビニール袋は、新聞紙などで包み、仕込んだ日付を記入し、涼しく日があたらな場所で保管。

我が家では床下収納でお休みいただいている。

10.時々、ご機嫌伺いし、カビが生えていたら、スプーンで取り除く。

11.1か月後、天地返し。9で仕込み日を記入したのはこのため。意外と忘れてしまうもので。

ここでもカビが生えていたら除去。また、色が違う部分があれば、袋のうえからもみもみ。

袋を開けた場合は、8のように塩を焼酎でお浄め、お浄め。

なお、カメなどに作った時と違い、ビニール袋での天地返しは、楽ちん、楽ちん。

くるっとひっくり返すだけですかからね。

あまりの手軽さに「3回転宙返り」やっちゃたりする。お好みで「ムーンサルト」や「トリプルトゥループ」などでもいいが、最終的に最初の上の面が下になるように。これやらなきゃ、天地返しになりませんから。

12.6か月の熟成を経えて、手前味噌完成!さらに熟成させると美味しさアップ!

熟成した味噌からは液状の味噌たまりがでる。

これは、長芋の拍子木切りを和えたり、豆腐にかけたりに使える調味料。

また、できあがった味噌は、プラスティックの容器に移して使っているが、どんなちまちま移しても、ビニール袋に味噌がくっついている。

このままビニール袋を洗ってしまうにはもったいない。野菜でも漬けておこうかとあれこれ考えていたが、最も単純に対処。

大きめのボールにビニール袋を裏返しにし、水をかけてくっついた味噌を洗い流し、出汁を合わせて味噌汁にしちゃいました。

3人前程度の味噌汁に十分だった。

立春まであと数日の記事アップになってしまったが、最初に作った3年前は寒も終わりはてた3月仕込み。

それでも、充分に美味しかったので、これからお作りになっても大丈夫。

なお、3でとれる大豆のゆで汁。

ゆで汁とあなどることなかれ。これがなかなかの実力者。

これだけで飲んでも「甘~い!」。

今年は、カレーのベースにしたが、味噌汁に煮物にと活用できる。

それから、量り売りでないと、大豆400gはちょっと半端。

300gの袋売りしかない場合は、600gゆでてしまい、オーバー200gのゆでた分見当は別の料理に転用。

今年は、シンプルに五目豆。昨年はつぶしてひき肉と混ぜてハンバーグ。

少し残った豆をそれだけで煮るとまた手間なので、一緒に煮てしまう。

この位、無精して、手抜きしても美味しくできてくれる味噌にありがとう♪

手前味噌ももう3年目。

発酵食品がマイブームなことは以前にもお伝えした。

「我が家はこうじちゅう-発酵する日常-」はこちら。

ここで「味噌は来年2倍量作る!」と決意表明しており、今年は倍量に挑戦。

その作り方を記事にするが、分量は通常量(今回作った半分)を記載。

まず材料。

大豆 400g

水 適宜

乾燥麹 400g

塩 200g

35度焼酎 適宜

道具は、

ジッパー付ビニール袋大 2枚を2重にして使う

家で一番大きなざる

家で一番大きなボール

家で一番大きな鍋(圧力鍋でも可)

ポテトライサー(あれば)

大豆は、北海道産。これそ有機栽培だのなんだのにすればもっと美味しくなるかもしれないが「万が一」を考えるとそこまで冒険はねぇ。国産が自分なりのレベル維持の限界。

水は、大豆をもどるすのにたっぷりと、大豆をゆでるのにもたっぷり。これも良い水を使えば味もランクアップするかもしれないが、我が家では東京水道水の汲み置き。

麹は、スーパーなどで手に入りやすい乾燥麹。

塩は粗塩!精製塩で作ったことがないから、比べることはできないが、塩自体の味が違うので、ここは粗塩で。

では、作り方。

1.大豆を一晩水に浸す。

大豆は思いのほかふくらむので、たーーーっぷりの水で。

下の方の豆は十分水を吸ったけど、上の方はまだ硬いなんてことのないように。

2.大豆をゆでる。

ざるにあけた大豆を大きな鍋に入れ、かぶるくらいの水をたっぷり注ぎ、強火にかける。煮立ったらふつふつ煮える程度の中火にし、アクを 取りながら4時間ほど、豆が指ではさんで簡単につぶれるほどの柔らからさまで煮る。ゆで汁から豆が頭を出しそうになったら、そのつど水を足す。

と、ここまでは料理本の受け売り。自分は、圧力鍋で弱火からゆっくりと圧をかけ、2時間程度で豆ゆで完了。

ただ、今年は倍量作ったため、さしもの6リットル圧力鍋も吹きこぼれてしまい、えらいことになってしまった。1時間40分で圧力炊きを諦め、豆を確認したら、充分柔らかかったので、これでよしとする。

3.ゆで上がった大豆をざるで煮汁と豆に分ける。どちらも使うよ。

4.大豆は、最大の鍋かボールに入れ、ポテトライサーでつぶす。つぶす。豆の形が残らないようつぶす。ひたすらつぶす。完膚なきまでにつぶす。

ポテトライサーがない場合は、すりこぎでつぶす。フードプロセッサー利用もありかもしれない。

5.これまた大き目のボールに麹をほぐしていれ、3のゆで汁を2カップと混ぜて麹をぱらぱらにほぐす。この時は、焼酎で洗い清めた手でほぐす。乾燥麹は袋を開ける前に、しっかりもみもみしてほぐしておくと胞子が飛び散らなくて扱いやすい。

6.ほぐした麹に塩をいれ、これまた焼酎手でまんべんなく混ぜる。

7.つぶしておいた大豆に、塩と麹を混ぜたもを入れ、こねこねこねこね。

硬すぎてこねにくい場合は、大豆のゆで汁で調整。

ポテトライサー粉砕をかいくぐって形が残っている大豆を発見したら、ここでつぶしておく。

8.そして袋づめ。

重要ポイントは「空気を入れない」。

まず、端っこ角には空気を抜き小さめに丸めたのを詰め、端から空気が入らないようにきちんときちんと詰めていく。

詰め終わったら、袋の口付近に塩を振り、ジッパー部分を焼酎で拭き清める。

9.ビニール袋は、新聞紙などで包み、仕込んだ日付を記入し、涼しく日があたらな場所で保管。

我が家では床下収納でお休みいただいている。

10.時々、ご機嫌伺いし、カビが生えていたら、スプーンで取り除く。

11.1か月後、天地返し。9で仕込み日を記入したのはこのため。意外と忘れてしまうもので。

ここでもカビが生えていたら除去。また、色が違う部分があれば、袋のうえからもみもみ。

袋を開けた場合は、8のように塩を焼酎でお浄め、お浄め。

なお、カメなどに作った時と違い、ビニール袋での天地返しは、楽ちん、楽ちん。

くるっとひっくり返すだけですかからね。

あまりの手軽さに「3回転宙返り」やっちゃたりする。お好みで「ムーンサルト」や「トリプルトゥループ」などでもいいが、最終的に最初の上の面が下になるように。これやらなきゃ、天地返しになりませんから。

12.6か月の熟成を経えて、手前味噌完成!さらに熟成させると美味しさアップ!

熟成した味噌からは液状の味噌たまりがでる。

これは、長芋の拍子木切りを和えたり、豆腐にかけたりに使える調味料。

また、できあがった味噌は、プラスティックの容器に移して使っているが、どんなちまちま移しても、ビニール袋に味噌がくっついている。

このままビニール袋を洗ってしまうにはもったいない。野菜でも漬けておこうかとあれこれ考えていたが、最も単純に対処。

大きめのボールにビニール袋を裏返しにし、水をかけてくっついた味噌を洗い流し、出汁を合わせて味噌汁にしちゃいました。

3人前程度の味噌汁に十分だった。

立春まであと数日の記事アップになってしまったが、最初に作った3年前は寒も終わりはてた3月仕込み。

それでも、充分に美味しかったので、これからお作りになっても大丈夫。

なお、3でとれる大豆のゆで汁。

ゆで汁とあなどることなかれ。これがなかなかの実力者。

これだけで飲んでも「甘~い!」。

今年は、カレーのベースにしたが、味噌汁に煮物にと活用できる。

それから、量り売りでないと、大豆400gはちょっと半端。

300gの袋売りしかない場合は、600gゆでてしまい、オーバー200gのゆでた分見当は別の料理に転用。

今年は、シンプルに五目豆。昨年はつぶしてひき肉と混ぜてハンバーグ。

少し残った豆をそれだけで煮るとまた手間なので、一緒に煮てしまう。

この位、無精して、手抜きしても美味しくできてくれる味噌にありがとう♪

2016年01月29日

そこは真昼で思い出は微笑む 大原美術館コレクション

先週、始まったばかりの『はじまり、美の饗宴展 すばらしき大原美術館コレクション』へ行ってきた。

場所は国立新美術館。

岡山県は倉敷市にある大原美術館は、長年行ってみたい美術館の一つだった。

その理由はジョヴァンニ・セガンティーニの『アルプスの真昼』に会いたかったからだ。

これの絵は、祖父との思い出につながっている。

ずいぶんと昔のこと、新宿の百貨店の美術館へセガンティーニの『湖を渡るアヴェ・マリア』を観に行った。

帰省した時にその話を祖父にすると「セガンティーニならこれが好きだ」と蔵書から1冊を抜出し、開いたページにあったのが『アルプスの真昼』だった。

『湖を渡るアヴェ・マリア』は静謐に満たされた絵なのだが『アルプスの真昼』は陽光キラキラ。何て楽しそう。

「この絵は倉敷の大原美術館で観たんだよ」と祖父。

その画が掲載されていたのも、大原美術館の図録だったのだと思う。

この時から「大原美術館」と「アルプスの真昼」は自分の「いつか行くぞ!」リストに刻まれた。

しかし、この『アルプスの真昼』、スイスのセガンティーニ美術館に貸出されるほどの人気者。

倉敷に行っても常駐なさっているかどうか。

それが乃木坂に来てくれるのだから、これを逃す手はない。

開館時間の少し後の、お人が少しバラけた頃を狙った。

狙いうまくが当たり、ゆっくりと拝見できた。

大原美術館というと大原孫三郎と児島虎次郎の西洋美術のイメージが強かったのだが、日本人作家の作品、古代のオリエント、エジプト、中国の美術品や民藝運動作家の工芸品等幅広い。

また、これからの芸術家に対する支援活動など、単なる収集&展示活動だけでないところが、さすがだ。

「日本にあるのが奇跡」と言われるエル・グレコの『受胎告知』は今回の目玉の一つ。

受胎告知画のお約束は抑えてあるが、その構図、色使いは活き活きとして躍動感がある。

そして、そして「待ってました!」の『アルプスの真昼』!

やはり、明るくキラキラとして素敵。

本当に、会いに来てよかった!

でも・・・何だか、記憶の中の『アルプスの真昼』と違っている?

館内がすいているのをいいことに、何回も何回もも引き返して見直してしまった(混んでいる時は決して真似しないでくださいな)。

やがて「わかった」。

記憶の中の『アルプスの真昼』の中央の女性は「笑っていた」のだ。

しかし、何度見直しても、彼女は笑ってはいない。

どうしてこんな記憶の書き換えが行われたのだろう。

あぁ、もしかしたら、笑っていたのは、祖父と自分だったのかもしれない。

そこに『アルプスの真昼』があったから。

『はじまり、美の饗宴展 すばらしき大原美術館コレクション』は2016年4月4日(月)まで。

公式サイトはこちら。

国立新美術館のサイトはこちら。

場所は国立新美術館。

岡山県は倉敷市にある大原美術館は、長年行ってみたい美術館の一つだった。

その理由はジョヴァンニ・セガンティーニの『アルプスの真昼』に会いたかったからだ。

これの絵は、祖父との思い出につながっている。

ずいぶんと昔のこと、新宿の百貨店の美術館へセガンティーニの『湖を渡るアヴェ・マリア』を観に行った。

帰省した時にその話を祖父にすると「セガンティーニならこれが好きだ」と蔵書から1冊を抜出し、開いたページにあったのが『アルプスの真昼』だった。

『湖を渡るアヴェ・マリア』は静謐に満たされた絵なのだが『アルプスの真昼』は陽光キラキラ。何て楽しそう。

「この絵は倉敷の大原美術館で観たんだよ」と祖父。

その画が掲載されていたのも、大原美術館の図録だったのだと思う。

この時から「大原美術館」と「アルプスの真昼」は自分の「いつか行くぞ!」リストに刻まれた。

しかし、この『アルプスの真昼』、スイスのセガンティーニ美術館に貸出されるほどの人気者。

倉敷に行っても常駐なさっているかどうか。

それが乃木坂に来てくれるのだから、これを逃す手はない。

開館時間の少し後の、お人が少しバラけた頃を狙った。

狙いうまくが当たり、ゆっくりと拝見できた。

大原美術館というと大原孫三郎と児島虎次郎の西洋美術のイメージが強かったのだが、日本人作家の作品、古代のオリエント、エジプト、中国の美術品や民藝運動作家の工芸品等幅広い。

また、これからの芸術家に対する支援活動など、単なる収集&展示活動だけでないところが、さすがだ。

「日本にあるのが奇跡」と言われるエル・グレコの『受胎告知』は今回の目玉の一つ。

受胎告知画のお約束は抑えてあるが、その構図、色使いは活き活きとして躍動感がある。

そして、そして「待ってました!」の『アルプスの真昼』!

やはり、明るくキラキラとして素敵。

本当に、会いに来てよかった!

でも・・・何だか、記憶の中の『アルプスの真昼』と違っている?

館内がすいているのをいいことに、何回も何回もも引き返して見直してしまった(混んでいる時は決して真似しないでくださいな)。

やがて「わかった」。

記憶の中の『アルプスの真昼』の中央の女性は「笑っていた」のだ。

しかし、何度見直しても、彼女は笑ってはいない。

どうしてこんな記憶の書き換えが行われたのだろう。

あぁ、もしかしたら、笑っていたのは、祖父と自分だったのかもしれない。

そこに『アルプスの真昼』があったから。

『はじまり、美の饗宴展 すばらしき大原美術館コレクション』は2016年4月4日(月)まで。

公式サイトはこちら。

国立新美術館のサイトはこちら。

2016年01月01日

謹賀新年

明けましておめでとうございます。

昨年は、アクセスランキングの上位に表示されることもあり、自分にとっても嬉しいびっくりもありました。

ひとえに、ブログにアクセスくださる皆様のおかげと、心から御礼申しあげます。

今年も、小平のこと、その他の事、気ままに綴ってまいります。

本年もどうぞよろしくお願い申しあげます。

昨年は、アクセスランキングの上位に表示されることもあり、自分にとっても嬉しいびっくりもありました。

ひとえに、ブログにアクセスくださる皆様のおかげと、心から御礼申しあげます。

今年も、小平のこと、その他の事、気ままに綴ってまいります。

本年もどうぞよろしくお願い申しあげます。

タグ :小平市

2015年08月27日

丸の内で暁斎を聴く

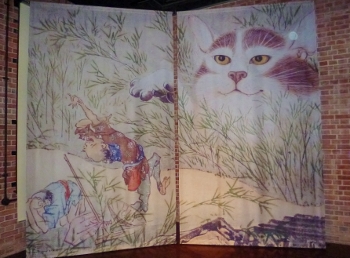

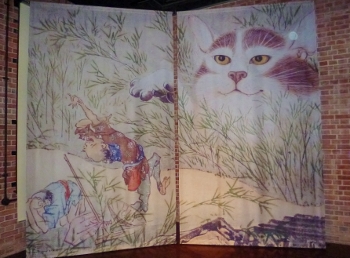

ちょうど2週間前『画鬼暁斎 幕末明治のスター絵師と弟子コンドル』展に行った。

場所は、丸の内の三菱一号館美術館。

復元されたものだそうだが、美術館自体が、すでに美術作品のよう。

この建物を設計したのが英国人建築家のジョサイア・コンドルで、このコンドルが弟子入りした画家が河鍋暁斎。

前々から暁斎の画には惹かれていたのに加えて、コンドルの作品も拝見できるとあっては、行かなくちゃ!行かなくちゃ!

自分の中では滑稽画や妖怪画のイメージが強かった暁斎だが、実は狩野派の絵師。

『枯木寒鴉図』の静謐なたたずまい。

明治14年の第2回内国勧業博覧会で妙技二等賞牌(絵画部門では最高賞)を受賞した『枯木寒鴉図』。

暁斎はこの画に100円(現在の価値では200万円位か?)の値をつけた。

それに対し「鴉一羽に100円は高すぎる」との声があったとか。

軽く吹き出しちゃいました、落語の「厩火事」の「そんなに値が高いって、どんなに大きなお皿なんです?」を思い出すじゃあないか。

コンドルの作品や写真なども展示され、建築作品の図面などは、お好きな方には興味をそそられるものだろう。

暁斎とコンドルの日常の交流や一緒に行った旅行の様子などの画を拝見し、やがて作品展は暁斎一色に。

『鯉図』の前に立った瞬間、頭の中を流れてきたのが、ドビュッシーの『アラベスク』。

滑らかに紙のうえを泳ぐ鯉、柔らかな波紋、ああ、これはもう音楽。

一度、そう思ってしまうと、もう止まらない。

『蛙を捕まえる猫図』では、アンダーソンの『トランペット吹きの休日』。ちょっとミスマッチかもしれないが、猫の「してやったり」と蛙の「ま、ま、ま、負けるもんかー!」と身体をうぃんと張っている様子が妙に楽しそうなもので。もしも、猫本気だったら、蛙風前の灯。

『風神雷神図』では、ムソルグスキーの『はげ山の一夜』。

『布袋の蝉採り図』では、プロコフィエフの『ピーターと狼』から『ピーターのテーマ』。布袋様、楽しそーに蝉を採っていらっしゃる。

『風流蛙大合戦之図』では、チャイコフスキーの大序曲何とか年(数字覚えるの苦手なもので。帰宅後調べたら1812年デシタ)。

『文読む美女』では、バッハの『アリオーソ』。

『惺々狂斎画帖(三)』では、ラヴェルの『ピアノ協奏曲 ト長調 プレスト』。この曲はとっても伊福部 昭の『ゴジラ』なのだが、『ゴジラ』ほどの重量感がないので、ぬっと出た巨大猫のイメージにぴったり。

これは、展示途中に、拡大複製したものがあり、ここでは記念撮影もできるという粋なお計らい。

その写真がこちら。

他にも、シャブリエの『スペイン』やヘンデルの『ホーンパイプ』などなどあったのだが、うーん、どの絵だったか忘れてしまった。

浮かぶ音楽がバロックから印象派と幅広いのは、それだけ、暁斎の画の幅の広さを表しているのかもしれない。

堪能した出口には「ご一緒にお写真を」とジョサイア・コンドル氏が固まってらした。

この展覧会、とってもお薦めだが、期間は9月6日(日)まで。

「是非に!」と言うお方は、どうぞお急ぎを。

『画鬼暁斎 幕末明治のスター絵師と弟子コンドル』展の公式サイトはこちら。

場所は、丸の内の三菱一号館美術館。

復元されたものだそうだが、美術館自体が、すでに美術作品のよう。

この建物を設計したのが英国人建築家のジョサイア・コンドルで、このコンドルが弟子入りした画家が河鍋暁斎。

前々から暁斎の画には惹かれていたのに加えて、コンドルの作品も拝見できるとあっては、行かなくちゃ!行かなくちゃ!

自分の中では滑稽画や妖怪画のイメージが強かった暁斎だが、実は狩野派の絵師。

『枯木寒鴉図』の静謐なたたずまい。

明治14年の第2回内国勧業博覧会で妙技二等賞牌(絵画部門では最高賞)を受賞した『枯木寒鴉図』。

暁斎はこの画に100円(現在の価値では200万円位か?)の値をつけた。

それに対し「鴉一羽に100円は高すぎる」との声があったとか。

軽く吹き出しちゃいました、落語の「厩火事」の「そんなに値が高いって、どんなに大きなお皿なんです?」を思い出すじゃあないか。

コンドルの作品や写真なども展示され、建築作品の図面などは、お好きな方には興味をそそられるものだろう。

暁斎とコンドルの日常の交流や一緒に行った旅行の様子などの画を拝見し、やがて作品展は暁斎一色に。

『鯉図』の前に立った瞬間、頭の中を流れてきたのが、ドビュッシーの『アラベスク』。

滑らかに紙のうえを泳ぐ鯉、柔らかな波紋、ああ、これはもう音楽。

一度、そう思ってしまうと、もう止まらない。

『蛙を捕まえる猫図』では、アンダーソンの『トランペット吹きの休日』。ちょっとミスマッチかもしれないが、猫の「してやったり」と蛙の「ま、ま、ま、負けるもんかー!」と身体をうぃんと張っている様子が妙に楽しそうなもので。もしも、猫本気だったら、蛙風前の灯。

『風神雷神図』では、ムソルグスキーの『はげ山の一夜』。

『布袋の蝉採り図』では、プロコフィエフの『ピーターと狼』から『ピーターのテーマ』。布袋様、楽しそーに蝉を採っていらっしゃる。

『風流蛙大合戦之図』では、チャイコフスキーの大序曲何とか年(数字覚えるの苦手なもので。帰宅後調べたら1812年デシタ)。

『文読む美女』では、バッハの『アリオーソ』。

『惺々狂斎画帖(三)』では、ラヴェルの『ピアノ協奏曲 ト長調 プレスト』。この曲はとっても伊福部 昭の『ゴジラ』なのだが、『ゴジラ』ほどの重量感がないので、ぬっと出た巨大猫のイメージにぴったり。

これは、展示途中に、拡大複製したものがあり、ここでは記念撮影もできるという粋なお計らい。

その写真がこちら。

他にも、シャブリエの『スペイン』やヘンデルの『ホーンパイプ』などなどあったのだが、うーん、どの絵だったか忘れてしまった。

浮かぶ音楽がバロックから印象派と幅広いのは、それだけ、暁斎の画の幅の広さを表しているのかもしれない。

堪能した出口には「ご一緒にお写真を」とジョサイア・コンドル氏が固まってらした。

この展覧会、とってもお薦めだが、期間は9月6日(日)まで。

「是非に!」と言うお方は、どうぞお急ぎを。

『画鬼暁斎 幕末明治のスター絵師と弟子コンドル』展の公式サイトはこちら。

2015年08月16日

8月15日という日

今年は、7月が終わるころから、2冊の本を読み始めた。

1冊はチママンダ・ンゴズィ・アディーチェ (長いっ!)著の『半分のぼった黄色い太陽』。

これは、一昨年だったか、友人の教えてくれて読んだものの再読。

著者は、1977年ナイジェリア生まれの女性。

物語の舞台は、ビアフラ戦争(ナイジェリア内戦)(1967-1970年)前後の、ナイジェリア。

人に恋して報われたり、報われなかったり、今の生活に満足したり、不満があったり、主人公たちの普通の生活を描かれている。

少しずつ、少しずつ、日常に戦争の影が落ちてくるのだが「心配することはない」と思っている。しかし、戦争は確実に彼らに爪を立てる。

一人の少年は、軍に強制徴用されかけるが、雇い主に助けられた。にもかかわらず、心を寄せる少女を、家の途中まで送っていき、帰りの夜道、もう少しで家に着くというところで、軍に連れ去られる。そこでは「最新の武器」だと信じていたものが、極めて原始的なものだったり、不運にも出くわした女性に非人道的な行いを強制される。

また、一人の女性は「隣町で何が買えるか見に行く」と言って、出かけたきり、戻ってくることはなかった。

この物語の怖いところは、日常が徐々に戦争という非日常にとってかわられるということだ。

そして、繰り返し現れるフレーズは「私たちが死んだとき世界は沈黙していた」。

無関心が戦争を引き起し、一層、残酷なものにする。

その、ビアフラ戦争にも取材に行ったのが、開高健。

もう1冊は、その開高健がベトナム戦争(1960-1975年)の際、1964年に朝日新聞社臨時特派員として戦時下の体験を綴った『ベトナム戦記』。

ここでも、戦場の最前線にいる者は、敵と、そして味方の無関心に傷つけられる。

「アメリカ人は本国で"豊かな社会"のなかに暮らしていて、無関心に支配されている」と言う米軍の少佐。155ミリ無反動砲が夜を裂き、土をふるわせるなか、彼は叫ぶ「おれたちは孤立してるんだ。だれにも知られず死んでゆくんだ。ごくわずかの人間にしか知られていないんだ!」

そして、その死者の数だって、信じられるわけではない。「戦死者、負傷者、行方不明者などの数は、発表者側に都合の良い数字に改ざんされる」し、裏付けをとる資料はない。

「だから“絶対確実”と断言できるものは、死体そのものしかない」

しかし、その死体になる、ならぬには格差がある。

金持ちの家では、子どもたちをフランスに留学させ、兵隊に行くのは、貧農の子どもたち。

「貧農の子どもが兵隊に行けは、いいのさ。兵隊に行けば、食いっぱぐれはないから」と言われ。

この『ベトナム戦記』は、TOKYO MXの番組『5時に夢中』で、小説家岩井志麻子が「ベトナムに行く時、必ず持参して読む。そして、必ず同じ部分で泣く」と紹介していたのをきっかけに読んだ。

その部分とは、地雷と手榴弾を運搬中に逮捕された20歳の青年の死刑が執行される。「青年といっても、やせて、細い首をしたほんの子供」な彼が、逮捕されなければ、運んでいた地雷と手榴弾は確実に人を殺していた。

開高と一緒にこの死刑執行の様子を見ていた新聞記者がつぶやく。「おれは、もう、日本へ帰りたいよ。小さな片隅の平和だけをバカみたいに大事にしたいなあ。もういいよ。もうたくさんだ」

しかし、今や「小さな片隅の平和だけをバカみたいに大事」にするには、交通や軍事技術の発達で「小さな片隅」は、世界からあまりにも近くなった。遠国の戦争に無関心でいることは、気づかないうちに、自分の喉元に刃物を当てられることになるやもしれない。

そして、戦争で、傷つき、涙を流すのは、一般庶民。

世界中の「小さな片隅」に、爆弾が落とされたり、銃器の音が響いたりせぬことを切に祈る、終戦70年目の夏。

なお、この記事は、昨日投稿予定だったのが、近しい親戚が、病院に救急搬送されたため、そちらの助っ人のため、1日遅れで投稿。

昨日の正午は、病室に持っていくものを用意しながら、そっと目を閉じて平和を祈った。

『半分のぼった黄色い太陽』 河出書房のサイトはこちら。

『ベトナム戦記』 朝日新聞出版社のサイトはこちら。

(自分が読んだのは、小学館の開高健全集 第11巻だが、現在はどうやら絶版のようだ )

『5時に夢中!』のサイトはこちら。

1冊はチママンダ・ンゴズィ・アディーチェ (長いっ!)著の『半分のぼった黄色い太陽』。

これは、一昨年だったか、友人の教えてくれて読んだものの再読。

著者は、1977年ナイジェリア生まれの女性。

物語の舞台は、ビアフラ戦争(ナイジェリア内戦)(1967-1970年)前後の、ナイジェリア。

人に恋して報われたり、報われなかったり、今の生活に満足したり、不満があったり、主人公たちの普通の生活を描かれている。

少しずつ、少しずつ、日常に戦争の影が落ちてくるのだが「心配することはない」と思っている。しかし、戦争は確実に彼らに爪を立てる。

一人の少年は、軍に強制徴用されかけるが、雇い主に助けられた。にもかかわらず、心を寄せる少女を、家の途中まで送っていき、帰りの夜道、もう少しで家に着くというところで、軍に連れ去られる。そこでは「最新の武器」だと信じていたものが、極めて原始的なものだったり、不運にも出くわした女性に非人道的な行いを強制される。

また、一人の女性は「隣町で何が買えるか見に行く」と言って、出かけたきり、戻ってくることはなかった。

この物語の怖いところは、日常が徐々に戦争という非日常にとってかわられるということだ。

そして、繰り返し現れるフレーズは「私たちが死んだとき世界は沈黙していた」。

無関心が戦争を引き起し、一層、残酷なものにする。

その、ビアフラ戦争にも取材に行ったのが、開高健。

もう1冊は、その開高健がベトナム戦争(1960-1975年)の際、1964年に朝日新聞社臨時特派員として戦時下の体験を綴った『ベトナム戦記』。

ここでも、戦場の最前線にいる者は、敵と、そして味方の無関心に傷つけられる。

「アメリカ人は本国で"豊かな社会"のなかに暮らしていて、無関心に支配されている」と言う米軍の少佐。155ミリ無反動砲が夜を裂き、土をふるわせるなか、彼は叫ぶ「おれたちは孤立してるんだ。だれにも知られず死んでゆくんだ。ごくわずかの人間にしか知られていないんだ!」

そして、その死者の数だって、信じられるわけではない。「戦死者、負傷者、行方不明者などの数は、発表者側に都合の良い数字に改ざんされる」し、裏付けをとる資料はない。

「だから“絶対確実”と断言できるものは、死体そのものしかない」

しかし、その死体になる、ならぬには格差がある。

金持ちの家では、子どもたちをフランスに留学させ、兵隊に行くのは、貧農の子どもたち。

「貧農の子どもが兵隊に行けは、いいのさ。兵隊に行けば、食いっぱぐれはないから」と言われ。

この『ベトナム戦記』は、TOKYO MXの番組『5時に夢中』で、小説家岩井志麻子が「ベトナムに行く時、必ず持参して読む。そして、必ず同じ部分で泣く」と紹介していたのをきっかけに読んだ。

その部分とは、地雷と手榴弾を運搬中に逮捕された20歳の青年の死刑が執行される。「青年といっても、やせて、細い首をしたほんの子供」な彼が、逮捕されなければ、運んでいた地雷と手榴弾は確実に人を殺していた。

開高と一緒にこの死刑執行の様子を見ていた新聞記者がつぶやく。「おれは、もう、日本へ帰りたいよ。小さな片隅の平和だけをバカみたいに大事にしたいなあ。もういいよ。もうたくさんだ」

しかし、今や「小さな片隅の平和だけをバカみたいに大事」にするには、交通や軍事技術の発達で「小さな片隅」は、世界からあまりにも近くなった。遠国の戦争に無関心でいることは、気づかないうちに、自分の喉元に刃物を当てられることになるやもしれない。

そして、戦争で、傷つき、涙を流すのは、一般庶民。

世界中の「小さな片隅」に、爆弾が落とされたり、銃器の音が響いたりせぬことを切に祈る、終戦70年目の夏。

なお、この記事は、昨日投稿予定だったのが、近しい親戚が、病院に救急搬送されたため、そちらの助っ人のため、1日遅れで投稿。

昨日の正午は、病室に持っていくものを用意しながら、そっと目を閉じて平和を祈った。

『半分のぼった黄色い太陽』 河出書房のサイトはこちら。

『ベトナム戦記』 朝日新聞出版社のサイトはこちら。

(自分が読んだのは、小学館の開高健全集 第11巻だが、現在はどうやら絶版のようだ )

『5時に夢中!』のサイトはこちら。

2015年03月28日

先月のバレンタイン

先月、2月14日の我が家のバレンタインディナー。

今頃の投稿か?投稿か?

いやいや、3年前の金沢旅行の記事に比べれば昨日のことみたいなもんですので(ト、開キナホル)。

前菜は、とりむねハム黒こしょう風味にキノコのガーリックオリーブ漬。これはどちらも作り置き。

スープは、生クリームにほうれん草とブロッコリーの茎とカブの葉のポタージュ風。

生クリームは、ケーキ作りに使ったものの残りを転用。

サラダは、カブ拍子木切、にんじん繊切りにゆでたカブの葉を彩り。しかし、カブの葉は色が変わってしまった。

ドレッシングは、白ワインビネガーに胡椒に自家製レモンの自家製塩レモン。レモンもみじん切りにして混ぜた。ノンオイルにしたので、洋風酢の物っぽい。

そしてメインはローストポーク。豚ロースの固まり肉にフォークでゲシゲシとめったざしにし、塩麹、ハチミツ、ニンニク、胡椒、ローズマリー、セージをこすり付け、置くことしばし。そして、オーブンで焼くのだが、設定時間を過ぎても、生焼け。やらかした!250℃で焼くつもりが、何かを勘違いして180℃の温度設定。夕飯開始時刻、大幅に遅れる。ところが、この予定よりも低めの温度設定がよかったのか、塩麹やハチミツのおかげか、とても柔らかい仕上がり。焼いている途中で、肉の周囲にゆでたじゃがいも、ブロッコリー、コールラビ、かぼちゃをお供に添える。

ローストポークはそのままの味つけでもイケるが、冷凍していた小平産ブルーベリーでソースを作った(あ!写真に入ってないや)。これは、思い切りよく甘目に仕上げることができなかったため、中途半端な味。今後の課題。

パンにはゆで卵と玉ねぎみじん切りをマヨネーズと辛子で合えたディップも用意。

ケーキは、アーモンド粉でしっとりと仕上げたショコラケーキ

このケーキの作り方は、もう30年以上愛読&活用している、マドモアゼルいくこさん著『秘密のダイエットケーキ』で。

卵白の泡立て、生クリームの泡立てが必要で、それぞれの泡立てと卵黄などを混ぜておくのにボールが複数個必要。今回も生クリームの泡立てにはどんぶりを動員。しかし、泡立てはハンドミキサーで楽ちん。

何回も作っているが、まず失敗のないケーキで、お味は抜群。

ローストポーク生焼けで、一時は危ぶまれたバレンタインディナーだったが、おおむね好評で一安心。

で、今回のパン、これは鷹の台の駅近くの麦工房ポム・ド・パンさんで購入。

後日、このお店も、ご紹介いたしましょう。

今頃の投稿か?投稿か?

いやいや、3年前の金沢旅行の記事に比べれば昨日のことみたいなもんですので(ト、開キナホル)。

前菜は、とりむねハム黒こしょう風味にキノコのガーリックオリーブ漬。これはどちらも作り置き。

スープは、生クリームにほうれん草とブロッコリーの茎とカブの葉のポタージュ風。

生クリームは、ケーキ作りに使ったものの残りを転用。

サラダは、カブ拍子木切、にんじん繊切りにゆでたカブの葉を彩り。しかし、カブの葉は色が変わってしまった。

ドレッシングは、白ワインビネガーに胡椒に自家製レモンの自家製塩レモン。レモンもみじん切りにして混ぜた。ノンオイルにしたので、洋風酢の物っぽい。

そしてメインはローストポーク。豚ロースの固まり肉にフォークでゲシゲシとめったざしにし、塩麹、ハチミツ、ニンニク、胡椒、ローズマリー、セージをこすり付け、置くことしばし。そして、オーブンで焼くのだが、設定時間を過ぎても、生焼け。やらかした!250℃で焼くつもりが、何かを勘違いして180℃の温度設定。夕飯開始時刻、大幅に遅れる。ところが、この予定よりも低めの温度設定がよかったのか、塩麹やハチミツのおかげか、とても柔らかい仕上がり。焼いている途中で、肉の周囲にゆでたじゃがいも、ブロッコリー、コールラビ、かぼちゃをお供に添える。

ローストポークはそのままの味つけでもイケるが、冷凍していた小平産ブルーベリーでソースを作った(あ!写真に入ってないや)。これは、思い切りよく甘目に仕上げることができなかったため、中途半端な味。今後の課題。

パンにはゆで卵と玉ねぎみじん切りをマヨネーズと辛子で合えたディップも用意。

ケーキは、アーモンド粉でしっとりと仕上げたショコラケーキ

このケーキの作り方は、もう30年以上愛読&活用している、マドモアゼルいくこさん著『秘密のダイエットケーキ』で。

卵白の泡立て、生クリームの泡立てが必要で、それぞれの泡立てと卵黄などを混ぜておくのにボールが複数個必要。今回も生クリームの泡立てにはどんぶりを動員。しかし、泡立てはハンドミキサーで楽ちん。

何回も作っているが、まず失敗のないケーキで、お味は抜群。

ローストポーク生焼けで、一時は危ぶまれたバレンタインディナーだったが、おおむね好評で一安心。

で、今回のパン、これは鷹の台の駅近くの麦工房ポム・ド・パンさんで購入。

後日、このお店も、ご紹介いたしましょう。

2015年02月01日

今年の干支読書

昨年から今年、年末年始は、本をたっぷり蓄え幸せなひと時。

今年の干支読みは羊で、この三冊。

『ひつじ探偵団』レオニー・スヴァン著。

『ばらいろの雲』ジョルジュ・サンド著。

『子ひつじは迷わない』玩具堂著。

まずは『ひつじ探偵団』。

羊飼いが殺された!

ひつじ達は犯人を捜す。

人間たちは、ひつじが捜索に乗り出したとは思わないので、ひつじ達の近くで平気で色々なことをしゃべる。しかし、ひつじの悲しさ。言葉の意味がわからなかったり、家の中に入られると続きを聴くことはできない。

読んでいてなぜか『ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち』(リチャード・アダムス著)を思い出した。

危険を察知して故郷を後にするうさぎ達と違い、ひつじ達は牧場での生活を守ろうとしているのだが。

個性豊かなひつじ達も魅力的だ。

次は『ばらいろの雲』。

これは、中学生の時に読んで、とても感銘を受けた。

というのは「冬の夜空の星の光を編んだら、冷たく輝くレースになりそう」と思っていたその頃、『ばらいろの雲』の「雲を紡いで糸にする」というエピソードが強く響いた。

しかし、その後、数回読み直したが「でき心、気まぐれを克服することによって、レベルアップ」的な結末に首をひねった。「それじゃあ、人生つまんなくない?」一流の糸つむぎになるための、修行の一環ということなのかもしれないが。

ひつじの出番は一流の糸つむぎ手に弟子入りする少女がひつじ番だった頃のみ。

しかし『ひつじ探偵団』にも出てきたが、ひつじと雲はイメージが重なる。

ひつじ雲って雲もあるくらいだしね。

最後は『子ひつじは迷わない』。これに至っては、ひつじは一切登場しない。

迷える生徒のお悩みを解決する生徒会プラス巻き込まれる探偵役の文芸部幽霊部員。

このツンダラ(ツンツンしててダラーっとしてる?)幽霊部員が愛用している「ぱやきのさん」という巨大エリンギ茸のようなもののぬいぐるみがその名称、形状ともに可愛くてお気に入り!

あ、ぱやきのさんって、もしかして「パンヤ」がはいった「キノコ」?

パンヤが羊毛なら「うまくオチがつくぞー」と調べてみたら、パンヤは綿または化繊綿のようで。

2月になり、遅い投稿になった上、オチがつかない結末となりました。チャンチャン。

今年の干支読みは羊で、この三冊。

『ひつじ探偵団』レオニー・スヴァン著。

『ばらいろの雲』ジョルジュ・サンド著。

『子ひつじは迷わない』玩具堂著。

まずは『ひつじ探偵団』。

羊飼いが殺された!

ひつじ達は犯人を捜す。

人間たちは、ひつじが捜索に乗り出したとは思わないので、ひつじ達の近くで平気で色々なことをしゃべる。しかし、ひつじの悲しさ。言葉の意味がわからなかったり、家の中に入られると続きを聴くことはできない。

読んでいてなぜか『ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち』(リチャード・アダムス著)を思い出した。

危険を察知して故郷を後にするうさぎ達と違い、ひつじ達は牧場での生活を守ろうとしているのだが。

個性豊かなひつじ達も魅力的だ。

次は『ばらいろの雲』。

これは、中学生の時に読んで、とても感銘を受けた。

というのは「冬の夜空の星の光を編んだら、冷たく輝くレースになりそう」と思っていたその頃、『ばらいろの雲』の「雲を紡いで糸にする」というエピソードが強く響いた。

しかし、その後、数回読み直したが「でき心、気まぐれを克服することによって、レベルアップ」的な結末に首をひねった。「それじゃあ、人生つまんなくない?」一流の糸つむぎになるための、修行の一環ということなのかもしれないが。

ひつじの出番は一流の糸つむぎ手に弟子入りする少女がひつじ番だった頃のみ。

しかし『ひつじ探偵団』にも出てきたが、ひつじと雲はイメージが重なる。

ひつじ雲って雲もあるくらいだしね。

最後は『子ひつじは迷わない』。これに至っては、ひつじは一切登場しない。

迷える生徒のお悩みを解決する生徒会プラス巻き込まれる探偵役の文芸部幽霊部員。

このツンダラ(ツンツンしててダラーっとしてる?)幽霊部員が愛用している「ぱやきのさん」という巨大エリンギ茸のようなもののぬいぐるみがその名称、形状ともに可愛くてお気に入り!

あ、ぱやきのさんって、もしかして「パンヤ」がはいった「キノコ」?

パンヤが羊毛なら「うまくオチがつくぞー」と調べてみたら、パンヤは綿または化繊綿のようで。

2月になり、遅い投稿になった上、オチがつかない結末となりました。チャンチャン。

2015年01月03日

今年のおせち

今年のおせちは、暮れに別件で多忙が予想されたので、早く作れるものは早く日持ちしないものはギリギリにと計画したつもりだったが、なんだかバタバタ。

先ずは12/25-27に黒豆。三日がかりと行っても、初日は浸水、中日に圧力鍋で柔らかく煮込み第1回味つけ、千秋楽に更に味を調え後は放置。これが、味つけで砂糖を袋ごと持って、トストスと砂糖を入れていたら、いきなり固まりがドスッ!恐ろしく甘くなってしまったが、家族に言わせると「一般的な黒豆の甘さ」とのこと。

12/25には鯛の昆布締めも。お刺身用のサクに軽く塩をして、昆布で挟み、ラップに包んで冷凍庫へ放り込む。これは当日冷凍庫から出してまだ硬いうちに薄く切り、自然解凍。

同日、鳥ムネ肉を砂糖でもみ、その後塩麹で味付けしたものを冷蔵庫で一晩寝かせ、翌日、ラップで棒状に包み、ゆでてとりハムに。今年は、上にイカ明太を乗せてみた。

12/27からは、おせち作りも本格化。

栗きんとんは、安納芋をおごって、圧力鍋でゆっくり蒸し、皮をむいてつぶしたところに甘栗を混ぜて完了。安納芋が十分に甘いので、お砂糖は入れなかったが、家族からは「甘くないー」とブーイング。甘いよぉーーー。

ごまめ(田作り)は、ここ数年超手抜き。小鍋でしょうゆ風味のカラメルを作り、アーモンドフィッシュとかいうおつまみコーナーで売ってるのを混ぜて、さまして、はい、できあがり。時々カラメル作りに失敗し、デーッと流れてしまう年もあるが、今年は固まってくれている。よかった。

菊花蕪は、小平産小蕪で。

昆布巻きは、毎年、何を巻こうか頭をひねるところ。今年は、ブリ。

そのブリの残りは、焼いて幽庵地に漬ける。単純に塩焼の年もあれば、照り焼きの年もある。

いただきもののカズノコは、塩抜きをして、醤油2、煮切ったみりん1に漬ける。

のしどりは、とりミンチをあたり鉢であたり、卵、小麦粉をつなぎにし、酒、塩、醤油で味付け。

かまぼこは切っただけ。

海老が例年に比べて立ちくらみ起こしそうなほど高値だったので、日の出海老を断念したら、全体的に色合いが地味~。

貴重な彩りになる伊達巻は、12/31の作業。

これは、はんぺんと卵と調味料をバーミキサーで混ぜてフライパンで焼いて、端を切って巻くだけ(今年は、巻く裏表を間違えたみたいだけど)。

作り方は、お手抜きで簡単なのだが、毎回悩むのが味つけ。

甘いのが苦手な自分は、お茶菓子のような味つけの伊達巻は苦手。しかし、家族は甘ーーい伊達巻希望。

折衷味にしようとするために、毎年、半端な伊達巻になる。

今年はその半端さが半端ない状態となり、極端な薄味になってしまった。

やれやれ、来年は腹をくくらにゃなりませんかな。

って、腹のくくりどころが小さいです、自分。

2015年01月01日

謹賀新年

あけましておめでとうございます。

昨年も、多くの皆さまにお読みいただきましたこと、心から御礼申しあげます。

また、昨年9月にはたまりばの今月のピックアップブログにも取りあげていただき、こちらも、感謝、感謝。

今年も小平の情報をお届けしながら、小平を応援しながら(ただし、のんびり、ゆる~く)、ブログをつづってまいります。

本年も、皆さまのご多幸をお祈り申しあげます。

どうぞよろしくお願い申しあげます。

昨年も、多くの皆さまにお読みいただきましたこと、心から御礼申しあげます。

また、昨年9月にはたまりばの今月のピックアップブログにも取りあげていただき、こちらも、感謝、感謝。

今年も小平の情報をお届けしながら、小平を応援しながら(ただし、のんびり、ゆる~く)、ブログをつづってまいります。

本年も、皆さまのご多幸をお祈り申しあげます。

どうぞよろしくお願い申しあげます。

2014年12月25日

イヴイヴディナー

今年は、12月23日のクリスマスイヴイヴにディナー。

チキンは、学園西町の肉の結城屋さまで買ったもも肉。

先週から、塩麹、胡椒、ニンニク、セージ、ローズマリー、オリーブオイルでマリネしていたものをフライパンで焼いたもの。

サラダは、小平産カブ、ロースハム、ゆで卵の白身の賽の目に、今年の夏に買って冷凍しておいたブルーベリーをつぶして混ぜ、塩、こしょう、マヨネーズで味つけ。

これは、確か壇一雄の本で読んだもので、本来は、カブの代わりにゆでたじゃがいも、にんじんの賽の目も入って、ブルーベリーではなくビーツの賽の目でバラ色に染めるサラダ。

ビーツの缶詰を探す暇がなかったため、ブルーベリーで代用。

色は、ビーツを使った時ほど華やかではないものの、落ち着いて侘びだ色合い。

「利休好みサラダ」とでも名付けましょうか。

ただ、ゆでたじゃがいも、にんじんは入れた方が食感がまとまった気がする。

スープは、かぼちゃのポタージュ。

これは12月22日の冬至のかぼちゃを転用。

ゆでかぼちゃをポテトマッシャーでつぶし、牛乳でのばし、塩胡椒で味つけ。

パンは、以前こちらでご紹介した、ブーランジェリー ア プッチ ヴーさまのミニバゲット。

パン用のスプレッドは、刻んだゆで卵のマヨネーズあえ、クリームチーズに刻んだドライフルーツと少し蜂蜜を加えたものに、同じクリームチーズに黒胡椒の挽いたのを混ぜたもの。

そして、寒気がするので、赤ワインにシナモン、クローヴ、ナツメグ(いずれもパウダー)を加えて温めたグリューヴァイン。

今年は、あれやこれやと慌ただしくしていたため、ずいぶん手抜き、思いつきになったが、そこそこイケるディナーだったと自画自賛。

グリューヴァインのおかげか、寒気は治まり、風邪もひかず今日に至っている。

チキンは、学園西町の肉の結城屋さまで買ったもも肉。

先週から、塩麹、胡椒、ニンニク、セージ、ローズマリー、オリーブオイルでマリネしていたものをフライパンで焼いたもの。

サラダは、小平産カブ、ロースハム、ゆで卵の白身の賽の目に、今年の夏に買って冷凍しておいたブルーベリーをつぶして混ぜ、塩、こしょう、マヨネーズで味つけ。

これは、確か壇一雄の本で読んだもので、本来は、カブの代わりにゆでたじゃがいも、にんじんの賽の目も入って、ブルーベリーではなくビーツの賽の目でバラ色に染めるサラダ。

ビーツの缶詰を探す暇がなかったため、ブルーベリーで代用。

色は、ビーツを使った時ほど華やかではないものの、落ち着いて侘びだ色合い。

「利休好みサラダ」とでも名付けましょうか。

ただ、ゆでたじゃがいも、にんじんは入れた方が食感がまとまった気がする。

スープは、かぼちゃのポタージュ。

これは12月22日の冬至のかぼちゃを転用。

ゆでかぼちゃをポテトマッシャーでつぶし、牛乳でのばし、塩胡椒で味つけ。

パンは、以前こちらでご紹介した、ブーランジェリー ア プッチ ヴーさまのミニバゲット。

パン用のスプレッドは、刻んだゆで卵のマヨネーズあえ、クリームチーズに刻んだドライフルーツと少し蜂蜜を加えたものに、同じクリームチーズに黒胡椒の挽いたのを混ぜたもの。

そして、寒気がするので、赤ワインにシナモン、クローヴ、ナツメグ(いずれもパウダー)を加えて温めたグリューヴァイン。

今年は、あれやこれやと慌ただしくしていたため、ずいぶん手抜き、思いつきになったが、そこそこイケるディナーだったと自画自賛。

グリューヴァインのおかげか、寒気は治まり、風邪もひかず今日に至っている。

2014年09月11日

ご無沙汰してましたのボクなのです

皆さん、お久しぶりです。

年に一度、登場するかしないかのボク、チャーリーです。

今年もエルダお姉ちゃんが、ボクとおばあちゃんのおうちにやってきました。

それも二回も!

二回目の時は、おばあちゃんがシュジュツを受けるということで、こんな時だからこそボクがおばあちゃんのそばにいなければと、ボク一緒にニュウインするつもりだったのですが、あっさりとお泊りに出されてしましました。

一週間以上たっておうちに戻ってくると、おばあちゃんとエルダお姉ちゃんがいました。

エルダお姉ちゃんは、おばあちゃんのカンゴということでおうちにきていたようですが、それなら僕にだってできたんじゃないかと思います。

でも、エルダお姉ちゃんのお役目を横取りしては悪いので、僕はいつも通り、ベッドの上でおばあちゃんにぴったりくっついて、おばあちゃんになごんでいただきます。

やっぱりここが落ち着きます。

ところが、ある晩、いつものシュウカンでおばあちゃんのお腹の上に手を乗せたところ「ひぃぃぃ~~~!」とおばあちゃんの悲鳴。

お泊りの部屋からエルダお姉ちゃんが駆けつけて、少しおばあちゃんとお話をすると、ボクを抱えてお泊りの部屋に連れて行くではありませんか。そして、お部屋のドアも閉められてしまいました。

レイギとして、エルダお姉ちゃんに甘えてもみせました。でも、おばあちゃんが迎えに来てくれる時に迷わないようにと、じっとドアの方を見て「クゥ~ン」と甘え鳴きをしていました。

すると、エルダお姉ちゃんは「はぁ~」とため息をつき「おばあちゃんのお腹に触ったらいかんよ」と言って、ボクを抱っこして、僕のキボウどおりおばあちゃんのお部屋へ連れて行ってくれました。

ふっ、ちょろいぜ。

タグ :チャーリー

2014年08月15日

8月15日という日

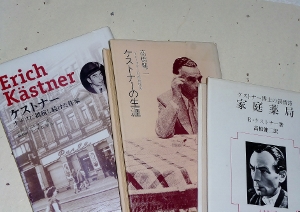

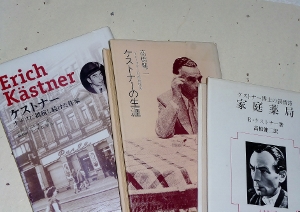

先月から、エーリッヒ・ケストナーを読んでいた。

随筆と詩集と伝記2冊だ。うち2冊は再読。

一般に児童文学者として知られるケストナーだが、第二次世界大戦中、反ナチを掲げながら、ドイツ国内にとどまり続けた。

執筆は禁じられ、著書は焚書、2度もゲシュタポに逮捕され、ドイツ敗戦直前には、ヒトラーが「道連れだ!」とばかりに抹殺指令が下さられるも、ぎりぎりのところ映画のロケ隊に紛れ込みスイスに逃亡し終戦を迎えた。

戦時下においても、別名で映画の脚本を書き「国家の異端審判は(中略)、その力で、正しいことだけでなく、まちがったことも行えるのです」、「ああ、時代は壊されてしまったんだよ」と精一杯の時代批判を試みた。大ヒットしたこの映画について、戦後、批判を行ったことは無視され、ナチスドイツの芸術の国際評価を高める手助けをしたと責められることになったのだが。

ケストナーが綱渡りのようにして生きたこの時代、政治はどのように動いていったのだろうか。

1933年1月30日、社民党ヒンデンブルグ大統領は、ヒトラーを首相にすることを認めた。単独内閣ではなく、充分にヒトラーを管理下に置けると考えてのことだった。しかし、ヒトラーはワイマール憲法を順守しているように見せかけながら、独裁政権への基盤を着々と固めて行った。

そして、1933年2月28日「国民と国家を守るための緊急例」を葉ぷし、ワイマール憲法基本法を実質上廃棄、反対派を自由に弾圧できるように法整備し、そして突撃隊、親衛隊は暴力をもって選挙干渉を行った。

あぁ、何だか、閣議決定で法律を作っちゃったどこかの国の内閣に似ているじゃあないか。

誰の言葉だか知らず、うろ覚えなのだが「戦争を始めるのは政治家、拡げるのは軍人、死傷するのは庶民」という言葉を読んだことがある。

100%庶民の自分、そんな原因で死傷するのは、ふるふるごめんこうむる。

1928年に刊行されたケストナーの詩集に『君や知る、大砲の花咲く国』という一編がある。

その詩は、こう結ばれている。

その国では自由は実らない。あおいままだ。

何を立てても、-きまって兵営になる。

君や知る、大砲の花咲く国を?

知らないって?まもなく知るだろう!

(『ケストナー博士の叙情詩 家庭薬局』より)

そのあおいままの実は、きっと、苦く、痛く、悲しい味がすることだろう。

今回、読んだ本は以下の通り。

ケストナーの終戦日記―一九四五年を忘れるな

ケストナーの生涯―ドレースデンの抵抗作家

ケストナー―ナチスに抵抗し続けた作家

家庭薬局 ケストナー博士の叙情詩

随筆と詩集と伝記2冊だ。うち2冊は再読。

一般に児童文学者として知られるケストナーだが、第二次世界大戦中、反ナチを掲げながら、ドイツ国内にとどまり続けた。

執筆は禁じられ、著書は焚書、2度もゲシュタポに逮捕され、ドイツ敗戦直前には、ヒトラーが「道連れだ!」とばかりに抹殺指令が下さられるも、ぎりぎりのところ映画のロケ隊に紛れ込みスイスに逃亡し終戦を迎えた。

戦時下においても、別名で映画の脚本を書き「国家の異端審判は(中略)、その力で、正しいことだけでなく、まちがったことも行えるのです」、「ああ、時代は壊されてしまったんだよ」と精一杯の時代批判を試みた。大ヒットしたこの映画について、戦後、批判を行ったことは無視され、ナチスドイツの芸術の国際評価を高める手助けをしたと責められることになったのだが。

ケストナーが綱渡りのようにして生きたこの時代、政治はどのように動いていったのだろうか。

1933年1月30日、社民党ヒンデンブルグ大統領は、ヒトラーを首相にすることを認めた。単独内閣ではなく、充分にヒトラーを管理下に置けると考えてのことだった。しかし、ヒトラーはワイマール憲法を順守しているように見せかけながら、独裁政権への基盤を着々と固めて行った。

そして、1933年2月28日「国民と国家を守るための緊急例」を葉ぷし、ワイマール憲法基本法を実質上廃棄、反対派を自由に弾圧できるように法整備し、そして突撃隊、親衛隊は暴力をもって選挙干渉を行った。

あぁ、何だか、閣議決定で法律を作っちゃったどこかの国の内閣に似ているじゃあないか。

誰の言葉だか知らず、うろ覚えなのだが「戦争を始めるのは政治家、拡げるのは軍人、死傷するのは庶民」という言葉を読んだことがある。

100%庶民の自分、そんな原因で死傷するのは、ふるふるごめんこうむる。

1928年に刊行されたケストナーの詩集に『君や知る、大砲の花咲く国』という一編がある。

その詩は、こう結ばれている。

その国では自由は実らない。あおいままだ。

何を立てても、-きまって兵営になる。

君や知る、大砲の花咲く国を?

知らないって?まもなく知るだろう!

(『ケストナー博士の叙情詩 家庭薬局』より)

そのあおいままの実は、きっと、苦く、痛く、悲しい味がすることだろう。

今回、読んだ本は以下の通り。

ケストナーの終戦日記―一九四五年を忘れるな

ケストナーの生涯―ドレースデンの抵抗作家

ケストナー―ナチスに抵抗し続けた作家

家庭薬局 ケストナー博士の叙情詩

2014年03月31日

フライパンは灼熱油の夢を見るか

消費税増税も、もう間近。

「増税前に」が錦の御旗となって、買い物リミッターが解除状態。

とは言っても「これを機会にバニラビーンズを買うか???」と悩んだ末にバニラオイルを買うのだから、リミッター解除といっても、まぁ、ちょぼちょぼ。

そんな自分、増税前の最大の買い物は、フライパン。

実際、そうなのだから「最大」と「フライパン」いう語とのギャップはいたしかたない。

実は、小平に引っ越してくる際、若気の至りで(本当はそんなに若くもなかったが)20年以上使い続けたフライパンを捨ててしまった。

上京する時に、親が買ってくれたもので、正直、高級品ではないし、柄も一部焦げたりと悲惨なありさまだったからだ。

しかし、使い続けた甲斐もあって、運がよければ、クレープだって破れずに焼けるようになっていた。

小平に越して、テフロン加工のフライパンを使い始めそのくっつかない感に「おーーーっ!」と感動したものであるが、その命の短さに「で~~~っ!」となる。

くっつかない感は徐々に失われ、やがては、どんなに火加減しようが、運とお日柄と方角と字画が良かろうが徹底的にくっつくようになり、やがては燃えないゴミに。

フライパンは「使いこんで育てる」意識が抜けない自分には、ちょいとストレス。

「長く使えるフライパン、買いたいなー」と思い続けて、5年以上。

あちこちの大手スーパーのフライパン売り場にも行ったのだが、全てテフロン系。

地元の金物屋さん巡りをするも「鉄のフライパン?ないねぇー」、「あぁ、前はあったけど、売れないから扱わなくなっちゃった」等々。

以前は簡単に購入できた「普通のフライパン」がこうも希少種になっていたとは。

消費税増税も秒読み段階となり、ついにネットショッピングの力を借りることにした。

そして我が家にやってきたのが、ちょっぴり重めで頼りになりそうな鉄のフライパン。

藤田金属 「こだわり職人 使いやすい鉄フライパン」

青光りするその雄姿に敬意を表し「青竜」と命名。

さっそく、青竜を使ってその日の夕飯に作ったのは、チキンソテーと菜焼。

今どきの鉄のフライパンは、事前に焼きいれなくても使えるのにびっくり。

ただ、届いたばかりのフライパンに興奮しすぎたのか、ご飯を焦がしてしまった。

我が家には3合炊きの電気炊飯器もあるのだが、通常はステンレス鍋で6合炊いている。

フライパンも、使っていたテフロン加工のもあるので、これはクレープ等を焼く時に使う予定。

フライパンを購入して嬉しいが、台所が二重外交になっていくのはちと困りもの。

って、二重外交の意味、違うしー!

「増税前に」が錦の御旗となって、買い物リミッターが解除状態。

とは言っても「これを機会にバニラビーンズを買うか???」と悩んだ末にバニラオイルを買うのだから、リミッター解除といっても、まぁ、ちょぼちょぼ。

そんな自分、増税前の最大の買い物は、フライパン。

実際、そうなのだから「最大」と「フライパン」いう語とのギャップはいたしかたない。

実は、小平に引っ越してくる際、若気の至りで(本当はそんなに若くもなかったが)20年以上使い続けたフライパンを捨ててしまった。

上京する時に、親が買ってくれたもので、正直、高級品ではないし、柄も一部焦げたりと悲惨なありさまだったからだ。

しかし、使い続けた甲斐もあって、運がよければ、クレープだって破れずに焼けるようになっていた。

小平に越して、テフロン加工のフライパンを使い始めそのくっつかない感に「おーーーっ!」と感動したものであるが、その命の短さに「で~~~っ!」となる。

くっつかない感は徐々に失われ、やがては、どんなに火加減しようが、運とお日柄と方角と字画が良かろうが徹底的にくっつくようになり、やがては燃えないゴミに。

フライパンは「使いこんで育てる」意識が抜けない自分には、ちょいとストレス。

「長く使えるフライパン、買いたいなー」と思い続けて、5年以上。

あちこちの大手スーパーのフライパン売り場にも行ったのだが、全てテフロン系。

地元の金物屋さん巡りをするも「鉄のフライパン?ないねぇー」、「あぁ、前はあったけど、売れないから扱わなくなっちゃった」等々。

以前は簡単に購入できた「普通のフライパン」がこうも希少種になっていたとは。

消費税増税も秒読み段階となり、ついにネットショッピングの力を借りることにした。

そして我が家にやってきたのが、ちょっぴり重めで頼りになりそうな鉄のフライパン。

藤田金属 「こだわり職人 使いやすい鉄フライパン」

青光りするその雄姿に敬意を表し「青竜」と命名。

さっそく、青竜を使ってその日の夕飯に作ったのは、チキンソテーと菜焼。

今どきの鉄のフライパンは、事前に焼きいれなくても使えるのにびっくり。

ただ、届いたばかりのフライパンに興奮しすぎたのか、ご飯を焦がしてしまった。

我が家には3合炊きの電気炊飯器もあるのだが、通常はステンレス鍋で6合炊いている。

フライパンも、使っていたテフロン加工のもあるので、これはクレープ等を焼く時に使う予定。

フライパンを購入して嬉しいが、台所が二重外交になっていくのはちと困りもの。

って、二重外交の意味、違うしー!

2014年01月01日

謹賀新年

明けましておめでとうございます。

おかげさまでこのブログも、今年の7月で3年目となります。

昨年は、ありがたいことに、このブログをご覧になってイベントにおいでになった方がいらしたり、イベント情報掲載依頼をいただいたり。

本年も、きままにゆるーい小平応援ブログ、どうぞよろしくお願い申しあげ

ます。

そして、皆さまにとって、新しい年が素敵な一年となりますように。

おかげさまでこのブログも、今年の7月で3年目となります。

昨年は、ありがたいことに、このブログをご覧になってイベントにおいでになった方がいらしたり、イベント情報掲載依頼をいただいたり。

本年も、きままにゆるーい小平応援ブログ、どうぞよろしくお願い申しあげ

ます。

そして、皆さまにとって、新しい年が素敵な一年となりますように。

2013年12月07日

複数時間軸同時存在家電

家電で、洗濯機とオーブンは似ていると思うことがある。

それに作業を任せて、自分は別のことをすることができる。

洗濯している自分と、本を読んでいる自分の共存。

即ち、複数時間軸への同時存在を可能にする家電。

わー、SFっぽい。

先月、その仲間に新たに加わったのが、自動ロボット掃除機だ。

ルンバではない。

夫が景品でいただいてきたもので、いわゆる「ジェネリック家電」モノ。

名前はルン平(るんべい)とつけたが、ルンバとスペック比較すると、充電時間は長く、稼働時間は短い。

時々、コードに足を取られたり、「どうやって入ったんだ!?」みたいな狭い場所に入り込んで身動きがとれなくなっている。

だから、稼働時には、音が聞こえる範囲内にいて、音が単調になったら、様子を見て、態勢の立て直し支援が必要。

まあ、こんな風にちょいと手はかかるが、なかなかのお役立ち。

こうやってブログ記事を書いている間も、隣の部屋をせっせせっせと掃除していてくれるのだから。

それに作業を任せて、自分は別のことをすることができる。

洗濯している自分と、本を読んでいる自分の共存。

即ち、複数時間軸への同時存在を可能にする家電。

わー、SFっぽい。

先月、その仲間に新たに加わったのが、自動ロボット掃除機だ。

ルンバではない。

夫が景品でいただいてきたもので、いわゆる「ジェネリック家電」モノ。

名前はルン平(るんべい)とつけたが、ルンバとスペック比較すると、充電時間は長く、稼働時間は短い。

時々、コードに足を取られたり、「どうやって入ったんだ!?」みたいな狭い場所に入り込んで身動きがとれなくなっている。

だから、稼働時には、音が聞こえる範囲内にいて、音が単調になったら、様子を見て、態勢の立て直し支援が必要。

まあ、こんな風にちょいと手はかかるが、なかなかのお役立ち。

こうやってブログ記事を書いている間も、隣の部屋をせっせせっせと掃除していてくれるのだから。

2013年09月19日

今夜は十五夜

今夜は十五夜。

お天気もよさそうなので、十五夜の月を楽しめそう。

小平ふるさと村にも、十五夜飾りの展示。

十五夜は別名、芋名月。

今夜は里芋の煮っ転がしでも作りますかな。

なお、10月17日は十三夜。

こちらは栗名月とも。

そして、十五夜でお月見をしたら、十三夜にもお月見もしないと「片月見」または「片見月」といってゲンがわるいのだそうな。

今風に言うなら「お月見コンプリート」?

とまれこうまれ、来月のことは来月にまかせて、今夜の月を楽しもう。

お天気もよさそうなので、十五夜の月を楽しめそう。

小平ふるさと村にも、十五夜飾りの展示。

十五夜は別名、芋名月。

今夜は里芋の煮っ転がしでも作りますかな。

なお、10月17日は十三夜。

こちらは栗名月とも。

そして、十五夜でお月見をしたら、十三夜にもお月見もしないと「片月見」または「片見月」といってゲンがわるいのだそうな。

今風に言うなら「お月見コンプリート」?

とまれこうまれ、来月のことは来月にまかせて、今夜の月を楽しもう。