2016年01月05日

福袋は図書館で-小平市立図書館の福袋

新年の風物詩ともいえる福袋。

自分も今年は生まれて初めての福袋を手にした。

場所は、小平市の図書館で。

図書館開館40周年記念事業「本の福袋」は、昨年末から始まっていたのだが、年末にはすでにすべて貸出。

「年明けにまた出ますよ」とのことだったので、年明け一番の今日、図書館へGO!

「お、あるある」

並んだ福袋のテーマは「そうだ!京都へ行こう」、「豆腐フェチ」など、うーん、面白そうだがなんとなく中身がわかる気がするなぁ。

というわけで選んだのは「初笑い」

あくまでも「福袋」なので、通常頂戴できる明細も手渡されず「開いてのお楽しみ」というところも嬉しい。

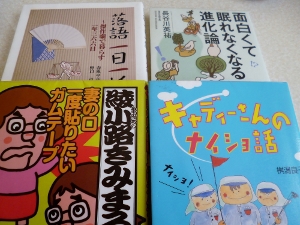

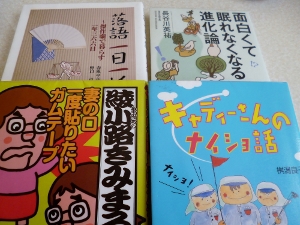

さて、家に帰って開いて見ますと。

先ず、落語の本。ま、想定内。次にお笑い芸人さんの本。これも想定内だな。

そして「え?」

タイトルに「面白くて」が入った進化論。

そしてゴルフのキャディーさんの裏話。

思わず笑いながら「そうくるかー!」

どれも未読なので、楽しみ、楽しみ。

こうなると「そうだ!京都へ行こう」や「豆腐フェチ」も何かひねりがあったのではないかと気になる。

もう完売ならぬ完貸出かもしれないが、明日、も一度図書館に行ってみようと、現在、猛スピードで爆読中。

ゆえに、本日はこれにて。

おっと、小平市立図書館のサイトはこちら。

自分も今年は生まれて初めての福袋を手にした。

場所は、小平市の図書館で。

図書館開館40周年記念事業「本の福袋」は、昨年末から始まっていたのだが、年末にはすでにすべて貸出。

「年明けにまた出ますよ」とのことだったので、年明け一番の今日、図書館へGO!

「お、あるある」

並んだ福袋のテーマは「そうだ!京都へ行こう」、「豆腐フェチ」など、うーん、面白そうだがなんとなく中身がわかる気がするなぁ。

というわけで選んだのは「初笑い」

あくまでも「福袋」なので、通常頂戴できる明細も手渡されず「開いてのお楽しみ」というところも嬉しい。

さて、家に帰って開いて見ますと。

先ず、落語の本。ま、想定内。次にお笑い芸人さんの本。これも想定内だな。

そして「え?」

タイトルに「面白くて」が入った進化論。

そしてゴルフのキャディーさんの裏話。

思わず笑いながら「そうくるかー!」

どれも未読なので、楽しみ、楽しみ。

こうなると「そうだ!京都へ行こう」や「豆腐フェチ」も何かひねりがあったのではないかと気になる。

もう完売ならぬ完貸出かもしれないが、明日、も一度図書館に行ってみようと、現在、猛スピードで爆読中。

ゆえに、本日はこれにて。

おっと、小平市立図書館のサイトはこちら。

2014年01月09日

今年の干支読書

前々回の午年から断続的に続けているのが「干支読み」。

新年に、その年の干支の動物に関係する本を読むのだ。

今年は、以下の3冊。

『ふたすじの道・馬』 長谷川如是閑(はせがわじょぜかん)作。

詳細はこちら。

この作者の作品は、初めて読んだ。良くも悪くもしたたかに生きる人々の姿が描かれている。

今回のメインはその名も『馬』という短編集。

主人公は、騎兵出身で軍馬の調教に優れた少佐。今jは、軍縮の影響で無職の民間人。馬をこよなく愛している。そして、偶然、曲馬となったかつての愛馬アカツキ号と出会い、曲馬団に入って馬つかいになることを決断。

なんとも、スカッとするようなしないような一編だった。

これは馬への偏愛の物語なのか、それとも、馬への偏愛を通して「好きなことで生活が成り立てば、それぞ人生」という話なのか。

これに収録されている短編。『お猿の番人になるまで』(これ、申年に読めたな)は「そこまで、不幸せなのに、なぜにそうまで朗らかでいられる?」

これも「不幸に気づけないほど鈍感であるという、幸福の一つの形」と読むか「どのような状況にあっても、幸いを感じる強い気持ち」と読むか。

もう一度、じっくり読んでみないと・・・という一冊だった。

『アバターの島』 樋口修吉作

詳細はこちら。

こちらはもう何度も読んだ長編小説。

アバターとは実在した米国の競走馬。

詳細はこちら。

しかし、このアバターは作中で重要な役割を果たすものの、主人公が観る競馬中継のテレビにしか登場しないが、この馬なしでは、物語が動かないという、キーパーソン(キーホース?)。

物語も、ジャズ、競馬、陶芸がお好きならば、応えられない面白さだ。自分の場合、ジャズの好き度はそこそこだが、代わりに料理の楽しさが加わる。

この作品に限らず、この作者の登場人物は、傷ついていても、不思議にピュアな部分を感じさせる人が多く、読後感もさわやか。

『白い馬』 絵 東山魁夷 文・構成 松本猛

詳細はこちら。

これは、東山魁夷の絵を用いて、松本猛が文章をつけた上質なな絵本と言っていいだろう。

東山魁夷の白い馬の絵は、高校生の頃、博多駅地下に・・・えー、何と言えばいいのか、上等な絵葉書屋というか、名画の絵葉書、ポスターなどを商っているお店があり、そこで見かけたのが最初の出会い。

土曜日の午後など、友人と連れ立って、わざわざ博多駅のその店へ「馬」に会いに行き「これがいい」、「いや自分はこちらが好きだ」と姦しいことだった。

この本の表紙にも使われている『緑響く』は、魁夷74歳の時の作品だとか。蓼科高原・御射鹿池を舞台にしたこの画は、清澄な落ち着きを感じさせるものの、瑞々しい若々しさも感じさせる。

魁夷がこの作品を描くにあたって、インスパイアされたというモーツァルトのピアノ協奏曲第23番イ長調第二楽章を聴きながら、ゆっくりとページをめくった。

『緑響く』については、東山魁夷館サイトのこちらのページで。

モーツァルトのピアノ協奏曲第23番イ長調第二楽章は、クラシック名曲サウンドライブラリーのこちらのページで聴くことができる。

新年に、その年の干支の動物に関係する本を読むのだ。

今年は、以下の3冊。

『ふたすじの道・馬』 長谷川如是閑(はせがわじょぜかん)作。

詳細はこちら。

この作者の作品は、初めて読んだ。良くも悪くもしたたかに生きる人々の姿が描かれている。

今回のメインはその名も『馬』という短編集。

主人公は、騎兵出身で軍馬の調教に優れた少佐。今jは、軍縮の影響で無職の民間人。馬をこよなく愛している。そして、偶然、曲馬となったかつての愛馬アカツキ号と出会い、曲馬団に入って馬つかいになることを決断。

なんとも、スカッとするようなしないような一編だった。

これは馬への偏愛の物語なのか、それとも、馬への偏愛を通して「好きなことで生活が成り立てば、それぞ人生」という話なのか。

これに収録されている短編。『お猿の番人になるまで』(これ、申年に読めたな)は「そこまで、不幸せなのに、なぜにそうまで朗らかでいられる?」

これも「不幸に気づけないほど鈍感であるという、幸福の一つの形」と読むか「どのような状況にあっても、幸いを感じる強い気持ち」と読むか。

もう一度、じっくり読んでみないと・・・という一冊だった。

『アバターの島』 樋口修吉作

詳細はこちら。

こちらはもう何度も読んだ長編小説。

アバターとは実在した米国の競走馬。

詳細はこちら。

しかし、このアバターは作中で重要な役割を果たすものの、主人公が観る競馬中継のテレビにしか登場しないが、この馬なしでは、物語が動かないという、キーパーソン(キーホース?)。

物語も、ジャズ、競馬、陶芸がお好きならば、応えられない面白さだ。自分の場合、ジャズの好き度はそこそこだが、代わりに料理の楽しさが加わる。

この作品に限らず、この作者の登場人物は、傷ついていても、不思議にピュアな部分を感じさせる人が多く、読後感もさわやか。

『白い馬』 絵 東山魁夷 文・構成 松本猛

詳細はこちら。

これは、東山魁夷の絵を用いて、松本猛が文章をつけた上質なな絵本と言っていいだろう。

東山魁夷の白い馬の絵は、高校生の頃、博多駅地下に・・・えー、何と言えばいいのか、上等な絵葉書屋というか、名画の絵葉書、ポスターなどを商っているお店があり、そこで見かけたのが最初の出会い。

土曜日の午後など、友人と連れ立って、わざわざ博多駅のその店へ「馬」に会いに行き「これがいい」、「いや自分はこちらが好きだ」と姦しいことだった。

この本の表紙にも使われている『緑響く』は、魁夷74歳の時の作品だとか。蓼科高原・御射鹿池を舞台にしたこの画は、清澄な落ち着きを感じさせるものの、瑞々しい若々しさも感じさせる。

魁夷がこの作品を描くにあたって、インスパイアされたというモーツァルトのピアノ協奏曲第23番イ長調第二楽章を聴きながら、ゆっくりとページをめくった。

『緑響く』については、東山魁夷館サイトのこちらのページで。

モーツァルトのピアノ協奏曲第23番イ長調第二楽章は、クラシック名曲サウンドライブラリーのこちらのページで聴くことができる。

2012年05月09日

過疎の村からローマ法王献上米を実現した本

『ローマ法王に米を食べさせた男』を読んだ。

著者の高野誠鮮さんは、科学ジャーナリスト、TVの企画・構成作家の経験を持つ。故郷、羽咋市の臨時職員から正職員に、僧籍も持つというお人。

石川県羽咋(はくい)市で、最も人口減少、疲弊が著しかった神子原地区の活性化および農産物のブランド化(年間予算は低額60万円)に携わり、慣例をすっとばし、マスコミを活用し、初めてのことにとまどい反対する住民を時に「あんたらが主役!」と巻き込む。

例えば「援農に学生」という企画では「女性大生2名。ただし酒が飲めること」(!)

新聞記者は来る、TVクルーは来る、受け入れた農家は酒盛りで盛りあがる、女子大生も「携帯はつながらない(平成17年当時)けれど、心がつながった」と感動。「絶対無理だ」と言っていたご近所さんも笑い声に惹かれて集まり「あんないい子なら俺らでも受け入れる」。

例えば県外からこの村に転入し、農業と「農家カフェ」をやりたかったご家族。

その場所は、街道からかなり離れた不便な場所なのに、高野さんはあえて「看板なし」を推奨。

その代わり、カフェのオープンを棚田雛かざりイベントに合わせてもらった。

イベント当日は、集落開闢以来の人出。しかしそこにはレストランも喫茶店もコンビニも自販機もなし。

そこで「村のレストランがありますから、どうぞご利用を」。この時、お店のチラシ配りには、前述の援農学生の後継学生たちも活躍。

「どこにも看板がないじゃないか」という人には「村の人たちがみんな知ってますから、教えてもらえます」

これは、前日にカフェで村内お披露目式をおこない、抜かりなく村民に協力要請済み。

看板のない農家カフェは、週末は予約で満席という盛況ぶり。加えて農作業帰りのご老人がふらりとコーヒーを飲みに訪れ観光客とも話がはずむという。

何といっても「前例がない」と心配(反対)するお役所の上つ方のご意向は「前例通りやってきて、今の疲弊した農村の姿じゃないか」と会議、稟議書は後出しで先ず行動する姿勢。これには「犯罪以外なら俺が責任とる」と言ってくれた直属上司の存在も大きく、ご本人も「これに応えるぞ!」。

持論の「人体政治学」、「人体経済学」という言葉からも、著者はきっと人間がお好きなお人なんだろうなーと推察。

だから、一過性のパッと儲けてパッと散るその場しのぎの企画ではなく、「お客も美味しいものを購入でき、楽しい地元とつながりができ、地元も多くの人と交流でき潤い、行政(JA)も喜ぶ」大岡政談『三方一両損』ならぬ『三方一両得』の地域活性が実現。

さて、題名にもある「ローマ法王」との関係とは。

「1年以内にブランド農産物を作る計画」で何をブランド化するか?ここに、全国のおいしいお米第3位に選ばれた羽咋のコシヒカリがあった。

これを作っていたのが、なんと羽咋市の限界集落、前述の「神子原地区」。気候に恵まれ、化学肥料による無理な増産をしないため本当においしい。なのに無名の米。

「神子原」を"the highlands where the son of God dwells"と英訳し"the son of God"といえば、イエス・キリスト。だから「ローマ法王ベネディクト16世に食べていただこう」という、すごい発想。

時すでに5月。ブランド化したい新米の収穫はもう半年先。

2か月待っても返事はなく、だったら「米」国大統領が米を食べない手はないだろうと米国大使館と交渉を始めた頃(これもすごい発想だけど)千代田区のローマ法王庁大使館から「法王様宛の手紙の件で、大使と大使代理がお話を聞きたい」との連絡が!

翌日の市長のスケジュールも全~部変更してもらい、一緒に新米を携えて東京へ。

大使から「人口500人の小さな村と人口800人足らずの小さな国の架け橋をさせていただきます」の約束と「ローマ法王へ最初に献上されたお米」のうたい文句使用も許可をもらった。

ここからの販売戦略もいろいろと面白いので、興味がおありの向きはぜひご一読を。

最後に本のそでにあった一文を引用。

『本当に「役に立つ」のが「役人」です。』

なるほど、然り。

読後感、痛快、爽快。おすすめの1冊。

著者の高野誠鮮さんは、科学ジャーナリスト、TVの企画・構成作家の経験を持つ。故郷、羽咋市の臨時職員から正職員に、僧籍も持つというお人。

石川県羽咋(はくい)市で、最も人口減少、疲弊が著しかった神子原地区の活性化および農産物のブランド化(年間予算は低額60万円)に携わり、慣例をすっとばし、マスコミを活用し、初めてのことにとまどい反対する住民を時に「あんたらが主役!」と巻き込む。

例えば「援農に学生」という企画では「女性大生2名。ただし酒が飲めること」(!)

新聞記者は来る、TVクルーは来る、受け入れた農家は酒盛りで盛りあがる、女子大生も「携帯はつながらない(平成17年当時)けれど、心がつながった」と感動。「絶対無理だ」と言っていたご近所さんも笑い声に惹かれて集まり「あんないい子なら俺らでも受け入れる」。

例えば県外からこの村に転入し、農業と「農家カフェ」をやりたかったご家族。

その場所は、街道からかなり離れた不便な場所なのに、高野さんはあえて「看板なし」を推奨。

その代わり、カフェのオープンを棚田雛かざりイベントに合わせてもらった。

イベント当日は、集落開闢以来の人出。しかしそこにはレストランも喫茶店もコンビニも自販機もなし。

そこで「村のレストランがありますから、どうぞご利用を」。この時、お店のチラシ配りには、前述の援農学生の後継学生たちも活躍。

「どこにも看板がないじゃないか」という人には「村の人たちがみんな知ってますから、教えてもらえます」

これは、前日にカフェで村内お披露目式をおこない、抜かりなく村民に協力要請済み。

看板のない農家カフェは、週末は予約で満席という盛況ぶり。加えて農作業帰りのご老人がふらりとコーヒーを飲みに訪れ観光客とも話がはずむという。

何といっても「前例がない」と心配(反対)するお役所の上つ方のご意向は「前例通りやってきて、今の疲弊した農村の姿じゃないか」と会議、稟議書は後出しで先ず行動する姿勢。これには「犯罪以外なら俺が責任とる」と言ってくれた直属上司の存在も大きく、ご本人も「これに応えるぞ!」。

持論の「人体政治学」、「人体経済学」という言葉からも、著者はきっと人間がお好きなお人なんだろうなーと推察。

だから、一過性のパッと儲けてパッと散るその場しのぎの企画ではなく、「お客も美味しいものを購入でき、楽しい地元とつながりができ、地元も多くの人と交流でき潤い、行政(JA)も喜ぶ」大岡政談『三方一両損』ならぬ『三方一両得』の地域活性が実現。

さて、題名にもある「ローマ法王」との関係とは。

「1年以内にブランド農産物を作る計画」で何をブランド化するか?ここに、全国のおいしいお米第3位に選ばれた羽咋のコシヒカリがあった。

これを作っていたのが、なんと羽咋市の限界集落、前述の「神子原地区」。気候に恵まれ、化学肥料による無理な増産をしないため本当においしい。なのに無名の米。

「神子原」を"the highlands where the son of God dwells"と英訳し"the son of God"といえば、イエス・キリスト。だから「ローマ法王ベネディクト16世に食べていただこう」という、すごい発想。

時すでに5月。ブランド化したい新米の収穫はもう半年先。

2か月待っても返事はなく、だったら「米」国大統領が米を食べない手はないだろうと米国大使館と交渉を始めた頃(これもすごい発想だけど)千代田区のローマ法王庁大使館から「法王様宛の手紙の件で、大使と大使代理がお話を聞きたい」との連絡が!

翌日の市長のスケジュールも全~部変更してもらい、一緒に新米を携えて東京へ。

大使から「人口500人の小さな村と人口800人足らずの小さな国の架け橋をさせていただきます」の約束と「ローマ法王へ最初に献上されたお米」のうたい文句使用も許可をもらった。

ここからの販売戦略もいろいろと面白いので、興味がおありの向きはぜひご一読を。

最後に本のそでにあった一文を引用。

『本当に「役に立つ」のが「役人」です。』

なるほど、然り。

読後感、痛快、爽快。おすすめの1冊。

2012年03月13日

我が家の美少年-あるいは傷つけられしヒヤキントス-

ヒアシンスの花が好きだ。

これは、つらつら思い返してみると祖父母の思い出とつながっている。

古典の教師だった祖父は、とてつもなく本好きだった、読むのも、買うのも。

浴室、トイレ、台所を除く各部屋には本棚があり、他に書斎もあった。

小学3年になり、祖父は本好きだった自分に、その書斎の本を「これ読んでみるか?」と貸してくれるようになり、やがて許可を得れば借りてよいことになった。

ちなみに、最初に祖父が貸し与えてくれた本がファーブル昆虫記。小さいころから虫好きだった自分は、ワクワクして読んだが、その巻は「蜘蛛・サソリの巻」(昆虫じゃないしー!)。

その書斎の本で、最も繰り返し読んだ1冊が『世界神話伝説大系』の希臘・羅馬編。

希臘=ギリシア、羅馬=ローマなんて読めやしなかったが、希の字と馬の字が背表紙にある本を抜き出せば、開けちゃいけない箱を開けた女の人だのトロイの木馬だのが読めることを学習。

一方、祖母は花を育てるのが好きだった。

祖父が散歩がてら掘ってきた野草や、ゼラニウム、フリージア、ベコニア。

そして、秋も深まるころ始まりますのが「ヒアシンスの水栽培」。

毎年、容器を黒い紙で包むお手伝担当。

祖母が好きだったのか、あの頃は他になかったのか、早春に咲く花の色は決まって「藍色」。

あの「希の字と馬の字」の本では、神に愛されたゆえに命を失った美少年はヒアシンスの花となり、その花びらに「哀(ai)、哀(ai)」と書かれたとか。

その「哀」の字がまだ読めず、祖父に「あい」と読むと教わり、それが脳内でクレヨンの「あいいろ」の「藍」と混ざり、祖母が毎年育てた藍色のヒアシンスと結びつき、いまだにヒアシンスの球根を探す時は、藍色の花が咲くものを探している。

そして、今年咲いたヒアシンス。

つぼみがちょこっと出た時期に、よろけて転んで、手をついてしまったために、葉と花の先を傷つけてしまった。

一時はどうなることかと案じていたが、何とか葉も茎も伸び、花咲く状態となったのだが、傷ついた部分は回復ならず。

神話を地でいくかのような「哀」しい姿の満開に(ごめんね、ヒアキントス)。

これは、つらつら思い返してみると祖父母の思い出とつながっている。

古典の教師だった祖父は、とてつもなく本好きだった、読むのも、買うのも。

浴室、トイレ、台所を除く各部屋には本棚があり、他に書斎もあった。

小学3年になり、祖父は本好きだった自分に、その書斎の本を「これ読んでみるか?」と貸してくれるようになり、やがて許可を得れば借りてよいことになった。

ちなみに、最初に祖父が貸し与えてくれた本がファーブル昆虫記。小さいころから虫好きだった自分は、ワクワクして読んだが、その巻は「蜘蛛・サソリの巻」(昆虫じゃないしー!)。

その書斎の本で、最も繰り返し読んだ1冊が『世界神話伝説大系』の希臘・羅馬編。

希臘=ギリシア、羅馬=ローマなんて読めやしなかったが、希の字と馬の字が背表紙にある本を抜き出せば、開けちゃいけない箱を開けた女の人だのトロイの木馬だのが読めることを学習。

一方、祖母は花を育てるのが好きだった。

祖父が散歩がてら掘ってきた野草や、ゼラニウム、フリージア、ベコニア。

そして、秋も深まるころ始まりますのが「ヒアシンスの水栽培」。

毎年、容器を黒い紙で包むお手伝担当。

祖母が好きだったのか、あの頃は他になかったのか、早春に咲く花の色は決まって「藍色」。

あの「希の字と馬の字」の本では、神に愛されたゆえに命を失った美少年はヒアシンスの花となり、その花びらに「哀(ai)、哀(ai)」と書かれたとか。

その「哀」の字がまだ読めず、祖父に「あい」と読むと教わり、それが脳内でクレヨンの「あいいろ」の「藍」と混ざり、祖母が毎年育てた藍色のヒアシンスと結びつき、いまだにヒアシンスの球根を探す時は、藍色の花が咲くものを探している。

そして、今年咲いたヒアシンス。

つぼみがちょこっと出た時期に、よろけて転んで、手をついてしまったために、葉と花の先を傷つけてしまった。

一時はどうなることかと案じていたが、何とか葉も茎も伸び、花咲く状態となったのだが、傷ついた部分は回復ならず。

神話を地でいくかのような「哀」しい姿の満開に(ごめんね、ヒアキントス)。

2012年02月29日

雪花読書 雪に咲く花

またもや、雪。

大雪注意報もでていた小平市。

雪が降ると、花を思いながら読み返したくなる本がある。

一つは、宮沢賢治『水仙月の四日』の水仙。

実際には水仙は出てこなかったと思うのだけれど、突然の大雪と命を失いそうになる子ども。それを密かに助けようとする雪童。白い猛吹雪の中の子どもの赤い毛布(けっと)が命の色のよう。

水仙は出てこないのに、水仙の花を見ると思い出す。

もう一つは、泉鏡花『雪霊記事』の菖蒲(あやめ)。

鏡花らしい美しい姉さまとあやかし譚。息もできないような吹雪の中で

「菖蒲が咲きます。」の声は、幻それとも魔?

水仙も寒咲あやめも、小平ふるさと村で撮影。

『雪霊記事』の菖蒲は、もちろん、夏に水辺に咲く菖蒲だが、冬に咲く菖蒲があったとは。

そして、マルシャークの『森は生きている』のまつゆき草。

これは、東京都薬用植物園で撮影。

この『森は生きている』を見事に織り込んだのが、佐々木丸美の『雪の断章』

シリーズ半ばで、作者が命が失われたことは、非常に残念。

その作者のふるさと、北海道の風景です・・・じゃなくて、雪の鷹の台駅。

津軽鉄道じゃないけれど、ストーブ列車が走っていても不思議ではないような風情になっていた。

大雪注意報もでていた小平市。

雪が降ると、花を思いながら読み返したくなる本がある。

一つは、宮沢賢治『水仙月の四日』の水仙。

実際には水仙は出てこなかったと思うのだけれど、突然の大雪と命を失いそうになる子ども。それを密かに助けようとする雪童。白い猛吹雪の中の子どもの赤い毛布(けっと)が命の色のよう。

水仙は出てこないのに、水仙の花を見ると思い出す。

もう一つは、泉鏡花『雪霊記事』の菖蒲(あやめ)。

鏡花らしい美しい姉さまとあやかし譚。息もできないような吹雪の中で

「菖蒲が咲きます。」の声は、幻それとも魔?

水仙も寒咲あやめも、小平ふるさと村で撮影。

『雪霊記事』の菖蒲は、もちろん、夏に水辺に咲く菖蒲だが、冬に咲く菖蒲があったとは。

そして、マルシャークの『森は生きている』のまつゆき草。

これは、東京都薬用植物園で撮影。

この『森は生きている』を見事に織り込んだのが、佐々木丸美の『雪の断章』

シリーズ半ばで、作者が命が失われたことは、非常に残念。

その作者のふるさと、北海道の風景です・・・じゃなくて、雪の鷹の台駅。

津軽鉄道じゃないけれど、ストーブ列車が走っていても不思議ではないような風情になっていた。

2011年12月18日

本を季読 クリスマスシーズン

恒常的に本を読むのが好きな、というよりも手元に本がないと落ち着かなくなる「活字中毒症」の自分。

だから「読書の秋」という言葉に全く季節感を感じない。

しかし「この時期だから」と本を選んでみたくなることはある。

時は、クリスマスシーズン。

こんな本たちを、また読みたくなる。

「水晶」シュティフター作

もともとの題名は「クリスマスの前夜」

あるクリスマス前夜、町の祖母の家に遊びに言った兄と妹が帰り道、雪の山に迷う。

この兄妹が主人公なのだが、彼らを迷わせ、隠し、しかし助け、村人から「よそからきた(町からこの村に嫁いできた)ひと」とみなされていた彼らの母を「いまは、(その)村の村人であった」とする冬のドイツの自然自体も主人公のようにも思える。

コーヒーはほとんどいただかない自分だが、これを読むと「ヤー、コンラート」と妹ザンナ気分で強いコーヒーを少ぅしすすってみたくなる。

「飛ぶ教室」エーリッヒ・ケストナー作

物語はケストナーが真夏に「このクリスマスの物語を書き終えなければ、クリスマスに何もあげませんよ」と母親から脅され、延ばし延ばしにしていたこの物語を書いてしまわねば、という場面から始まる。

ケストナーらしい諧謔に満ちた物語の始まり。

主人公達は、寄宿学校で生活する様々な生い立ち、家庭環境、性格の少年達5人。自分の不動のお気に入りはひねくれ者で頭の良いゼバスティアン。彼には、御手洗潔(島田荘司作「御手洗潔シリーズ」)や榎木津礼二郎(京極夏彦作「百鬼夜行シリーズ」)系のエキセントリック名探偵の資質があるかもしれない。

そして彼らを見守る先生にも、辛い経験を乗り越え、それを若い世代のために正しく活かしている大人の魅力がある。

「クリスマスプディングの冒険」(アガサ・クリスティー作)

表題作は名探偵ポワロが活躍する短編。

まえがきで作者自身が「わたし自身の好みを発揮させてもらっ」て、の子ども頃のクリスマスの想い出満載にしたミステリィ。イギリスの良きクリスマスの様子がいきいきと伝わってくる。

クリスティには異色だが、クリスマスを題材にした短編集「ベツレヘムの星」もよかった。

定番だが、ディケンズ「クリスマスキャロル」、O・ヘンリー「賢者の贈り物」、E.T.A.ホフマン「くるみ割り人形とねずみの王様」なども忘れがたい。

そして、今年の新読みは、

「クリスマスの木」(ジュリー・サラモン作)

ニューヨークのロックフェラーセンター恒例のクリスマスツリー。毎年、その木を探すのは、同センターの造園管理部長。そして、その年のクリスマスツリーの候補になったのは、幼くして両親を亡くした一人の少女が「トゥリー」と呼び、修道女となった今も愛してやまない1本のドイツトウヒ。このトゥリーがニューヨークで最後に彼女に贈ったった贈り物は?ジル・ウェーバーの素朴な挿絵もこの本の魅力を一層高めている。

だから「読書の秋」という言葉に全く季節感を感じない。

しかし「この時期だから」と本を選んでみたくなることはある。

時は、クリスマスシーズン。

こんな本たちを、また読みたくなる。

「水晶」シュティフター作

もともとの題名は「クリスマスの前夜」

あるクリスマス前夜、町の祖母の家に遊びに言った兄と妹が帰り道、雪の山に迷う。

この兄妹が主人公なのだが、彼らを迷わせ、隠し、しかし助け、村人から「よそからきた(町からこの村に嫁いできた)ひと」とみなされていた彼らの母を「いまは、(その)村の村人であった」とする冬のドイツの自然自体も主人公のようにも思える。

コーヒーはほとんどいただかない自分だが、これを読むと「ヤー、コンラート」と妹ザンナ気分で強いコーヒーを少ぅしすすってみたくなる。

「飛ぶ教室」エーリッヒ・ケストナー作

物語はケストナーが真夏に「このクリスマスの物語を書き終えなければ、クリスマスに何もあげませんよ」と母親から脅され、延ばし延ばしにしていたこの物語を書いてしまわねば、という場面から始まる。

ケストナーらしい諧謔に満ちた物語の始まり。

主人公達は、寄宿学校で生活する様々な生い立ち、家庭環境、性格の少年達5人。自分の不動のお気に入りはひねくれ者で頭の良いゼバスティアン。彼には、御手洗潔(島田荘司作「御手洗潔シリーズ」)や榎木津礼二郎(京極夏彦作「百鬼夜行シリーズ」)系のエキセントリック名探偵の資質があるかもしれない。

そして彼らを見守る先生にも、辛い経験を乗り越え、それを若い世代のために正しく活かしている大人の魅力がある。

「クリスマスプディングの冒険」(アガサ・クリスティー作)

表題作は名探偵ポワロが活躍する短編。

まえがきで作者自身が「わたし自身の好みを発揮させてもらっ」て、の子ども頃のクリスマスの想い出満載にしたミステリィ。イギリスの良きクリスマスの様子がいきいきと伝わってくる。

クリスティには異色だが、クリスマスを題材にした短編集「ベツレヘムの星」もよかった。

定番だが、ディケンズ「クリスマスキャロル」、O・ヘンリー「賢者の贈り物」、E.T.A.ホフマン「くるみ割り人形とねずみの王様」なども忘れがたい。

そして、今年の新読みは、

「クリスマスの木」(ジュリー・サラモン作)

ニューヨークのロックフェラーセンター恒例のクリスマスツリー。毎年、その木を探すのは、同センターの造園管理部長。そして、その年のクリスマスツリーの候補になったのは、幼くして両親を亡くした一人の少女が「トゥリー」と呼び、修道女となった今も愛してやまない1本のドイツトウヒ。このトゥリーがニューヨークで最後に彼女に贈ったった贈り物は?ジル・ウェーバーの素朴な挿絵もこの本の魅力を一層高めている。